咨讯

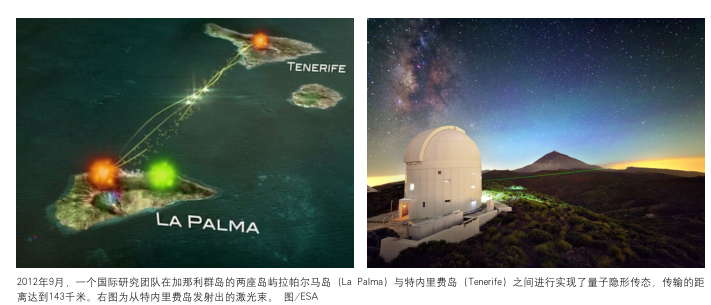

量子通信首次卫星实验

我国的量子科学实验卫星计划于2016年夏季发射升空,这是世界上第一颗开展量子通信实验和研究的卫星。那么,究竟什么是量子通信,它的原理是什么,又具有什么样的特点和优势呢?

撰文/张文卓(中科院量子信息与量子科技前沿卓越创新中心,中国科学技术大学上海研究院)

撰文/张文卓(中科院量子信息与量子科技前沿卓越创新中心,中国科学技术大学上海研究院)

即将到来的量子信息革命

20世纪初,普朗克、爱因斯坦、玻尔开创了量子物理学研究。随后,海森堡、薛定谔、狄拉克等物理学家建立了量子力学。从此,量子物理学沿着两条路深入地推动着人类文明的发展。

一条路是"自上而下"的,也就是不断深入微观世界探索基本粒子。我们经常听到的"高能物理"(即粒子物理)"大统一理论""大型强子对撞机"等就是来自这个领域。另一条路是"自下而上"的,也就是认识我们身边的各种物质和现象背后的量子力学规律,并在此基础上发展出各种高新技术来改变世界,例如凝聚态物理、半导体、激光、超导体、纳米材料等等方面的研究就属于这个领域,都离不开量子力学。

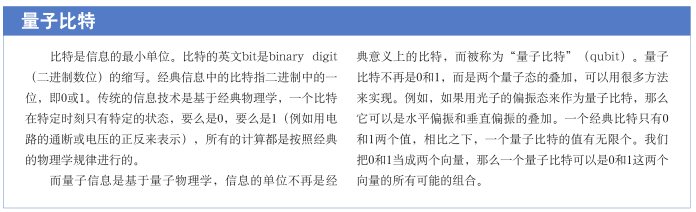

在后一条道路上,人们曾经通过半导体和激光技术催生了第一次信息革命,使我们今天能便捷地利用计算机、智能手机和互联网等各种信息技术。不过,这次信息革命还是属于"经典信息"的革命。虽然必须用量子力学才能理解半导体和激光的本质与工作原理,但我们所处理的还是经典的二进制信息(即0和1,称为"经典比特"),信息的传输和计算也都是基于经典物理学。随着量子信息科学技术的诞生,这条路逐渐发展到了一个全新的阶段,迎接着第二次信息革命的到来,这就是属于"量子信息"的革命。

量子信息技术是以量子物理学为基础的新一代信息科学技术,它主要包含两个方面,一个方面是信息的传输,也就是量子通信;另一个方面是信息的处理,也就是量子计算。在量子信息技术中,信息的传输和计算都将直接基于量子物理学,处理的是"量子比特"。量子通信走在了这次信息革命的最前面,成为它的第一个突破点。

量子通信按照应用场景和所传输的比特类型又可以分为"量子密码"和"量子隐形传态"两个方向。其中"量子密码"是利用量子态不可克隆的特性来产生二进制密码,为经典比特建立不可破译的量子保密通信。目前量子保密通信已经步入产业化阶段,开始保护我们的信息安全。"量子隐形传态"则是利用量子纠缠来直接传输量子比特,将应用于未来量子计算机之间的直接通信。下面,我们就来看看到底什么是量子密码和量子隐形传态。

这样选择测量方式的好处就是,如果选择"+"来测量偏振态"↗"或"↘"时,会得到50%的几率为"→",50%的几率为"↑"。同理,如果选择"×"来测量"→"或"↑"时,会得到50%的几率为"↗",50%的几率为 "↘"。

量子密码

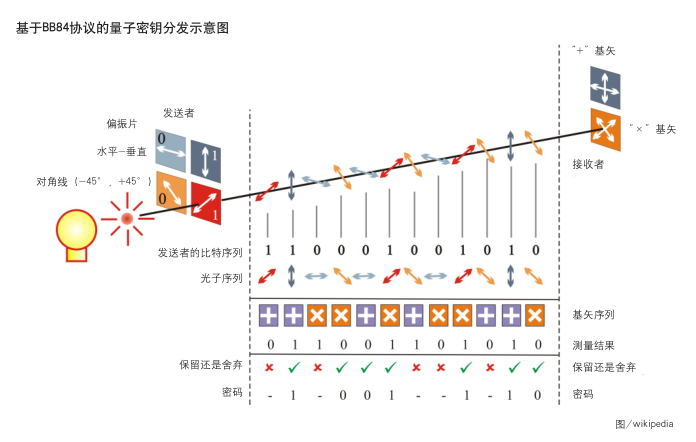

目前实用化的量子密码是由查尔斯·本内特(Charles Bennett)和吉勒·布拉萨(Gilles Brassard)在1984年提出的"BB84协议",这个协议的名称来自于这两位提出者的姓的缩写和协议发表的年份。这个协议把密码以密钥的形式分配给信息的收发双方,因此也称作"量子密钥分发"。BB84协议是利用光子的偏振态来传输信息的。

因为光子有两个偏振方向,而且相互垂直,所以信息的发送者和接收者都可以简单地选取90°的测量模式(称为基矢),即"+",或45°的测量模式,即"×",来测量光子。在90°的测量模式中,光子偏振方向"↑"代表0,偏振方向"→"代表1;在45°的测量模式中,偏振方向"↗"代表0,偏振方向"↘"代表1。

这样选择测量方式的好处就是,如果选择"+"来测量偏振态"↗"或"↘"时,会得到50%的几率为"→",50%的几率为"↑"。同理,如果选择"×"来测量"→"或"↑"时,会得到50%的几率为"↗",50%的几率为 "↘"。

为了生成一组二进制密码,发送者首先随机生成一组二进制比特,我们称之为"发送者的密码比特"(见下表)。同时发送者对每个"发送者的密码比特"都随机选取一个测量模式("+"或者"×"),然后把在这个测量模式下,每个"发送者的密码比特"对应的偏振状态的光子发送给接收者。比如要传输一个比特"0",选择的测量模式为"+",则发送者需要发出一个偏振态为"↑"的光子。

接收者这边也对接收到的每个比特(也就是一个个具有不同偏振态的光子)随机选择"+"或者"×"模式来测量,根据同样的对应关系,就会得到一组由0和1组成的结果。当接收者获得全部测量结果后,他和发送者之间要通过经典信道(如电话、短信、邮件等等)建立联系,互相分享各自用过的测量模式。这时,他们只保留相同的测量模式,舍弃不同的测量模式。这些保留下来的测量模式所对应的二进制比特,就是他们最终生成的密码(见下表的最后一行)。

传统信息传输过程中,信息截获者可以截获密码或者通过截获的密文来推算密码。但是在BB84传输的过程中,信息截获者不可以截获和破译密码。截获者只能随机地选取"+"或者"×"来测量发送者发送的密码比特,例如发送者选取测量基矢"+",然后发送"→"来代表1。如果截获者选取的也为"+",他的截获就不会被察觉。但因为截获者是随机选取测量模式,他也有50%的概率选择"×",于是量子力学的测量概率特性使光子的偏振就变为了50%的概率为"↗"和50%的概率为"↘"。

在后一种(即截获者选取×来进行测量)情况下,作为接收方如果选取了和发送方同样的基矢"+",则会把这个比特当做密码。但是这里接收方测量的是经过截获的光子,这个光子发出时的偏振为"→",但因为截获者的量子测量已经坍缩成了50%概率的"↗"和50%概率的"↘",那么,接收方用"+"测量得到的最终结果无论如何都会变为50%的概率"↑"和50%的概率"→"。因此,测量这个光子偏振的时候,发送方和接收方结果不同的概率为50%×50%=25%。

所以,想知道是否存在截获者,发送方和接收方只需要拿出一小部分密码来对照。如果发现互相有25%的不同,那么就可以断定信息被截获了。同理,如果信息未被截获,那么二者密码的相同率应该是100%。因此,BB84协议可以有效地发现窃听。如果发现有人窃听,就可以关闭通信,或重新分配密码,直到没人窃听为止。

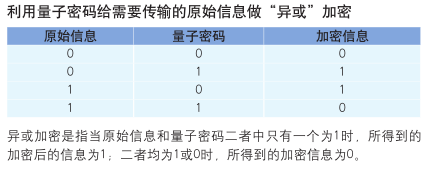

BB84量子密码分配协议使得通信双方可以生成一串绝对保密的量子密码,用这个密码给任何二进制信息加密(比如做最简单的二进制"异或"操作,见上表),都会使加密后的二进制信息无法被解密,因此从根本上保证了传输信息过程的安全性。在这个协议的基础上,一些国家已经开始建设专门的网络,传输用量子密码加密过的二进制信息,这就是量子保密通信网。我国在这方面走在了世界最前面。

中国科学技术大学潘建伟院士的团队在合肥市实现了国际上首个所有节点都互通的量子保密通信网络,之后又利用这个成果为国庆60周年阅兵的关键节点之间构建了"量子通信热线",之后研发的新型量子通信装备在北京投入常态运行,为"十八大"等国家重要政治活动提供信息安全保障。科大国盾量子通信技术有限公司利用所转化的成果建成了覆盖合肥城区的世界上首个规模化量子保密通信网络,标志着大容量的城域量子通信网络技术开始成熟。

2013年,国家批准立项量子保密通信"京沪干线"由中国科学技术大学承建,将于2016年年底前建成。这条干线连接北京和上海,全长两千多公里,是世界首条量子保密通信主干网,将大幅提高我国军事、政务、银行和金融系统的安全性。

量子比特传输

量子纠缠态

如前面所述,我们可以用量子密码给经典二进制信息加密。但是当我们需要传输量子比特时,就无法再使用量子密码了,而需要使用能直接传输量子比特的"量子隐形传态"。为了理解量子隐形传态,我们首先来了解一下什么是量子纠缠。

量子力学中最核心也最神秘的概念就是"叠加态",而"量子纠缠"正是多个粒子的一种叠加态。以双粒子为例,一个粒子A可以处于某个物理量的叠加态,可用一个量子比特来表示,同时另一个粒子B也可以处于叠加态。当这两个粒子发生"纠缠"时,就会形成一个双粒子的叠加态,称为纠缠态。例如有一种纠缠态就是无论两个粒子相隔多远,只要没有外界干扰,当A粒子处于0态时,B粒子一定处于1态;反之,当A粒子处于1态时,B粒子一定处于0态。

用薛定谔的猫做比喻,就是A和B两只猫如果形成上面的纠缠态,可以如下表示:

无论两只猫相距多远,即便在宇宙的两端,当A猫是"死"的时候,B猫必然是"活";当A猫是"活"的时候,B猫一定是"死"。当然,在实际情况下,猫这种宏观物体不可能把量子纠缠维持这么长时间,而是在几亿亿亿亿分之一秒内就会解除纠缠。但是基本粒子是可以长时间地保持纠缠状态的,比如光子。

这种跨越空间的瞬间影响双方的量子纠缠曾经被爱因斯坦称为"鬼魅般的超距作用"(spooky action at a distance),并以此来质疑量子力学的完备性,因为这个超距作用违反了他提出的"定域性"原理,即任何空间上相互影响的速度都不能超过光速。

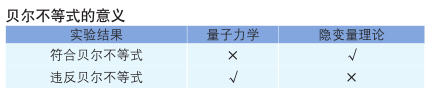

后来,物理学家戴维·玻姆(David Bohm)在爱因斯坦的定域性原理基础上,提出了"隐变量理论"来解释这种超距相互作用。不久,物理学家约翰·贝尔(John Bell)提出了一个不等式,可以来判定量子力学和隐变量理论谁正确。如果实验结果符合贝尔不等式,则隐变量理论胜出;如果实验结果违反了贝尔不等式,则量子力学胜出。

但是后来的一次次实验结果都违反了贝尔不等式,也就是都证实了量子力学是对的,量子纠缠是非定域的,而隐变量理论是错的,爱因斯坦的定域性原理必须被舍弃。2015年,荷兰物理学家做的最新的无漏洞贝尔不等式测量实验,基本上给定域性原理判了死刑。

一些新的理论研究指出,微观上的量子纠缠与宏观的热力学第二定律,即熵增定律有着密不可分的关系。微观系统产生的纠缠具有不可逆性,会导致信息的增加。例如,1个量子比特所含的信息是0个比特,但是2个量子比特纠缠在一起,就会产生2个比特的冗余信息。根据香农提出的信息论,系统熵正比于冗余的信息(即无用的信息),因此宏观系统熵的增加的根源很可能就来自微观的量子纠缠。

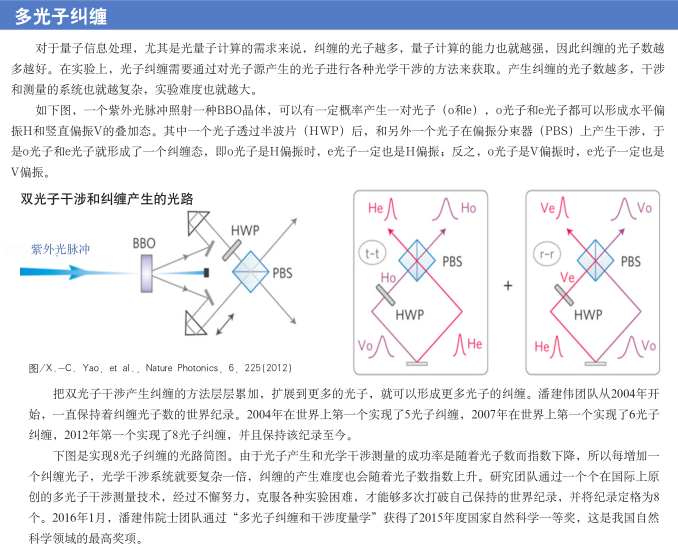

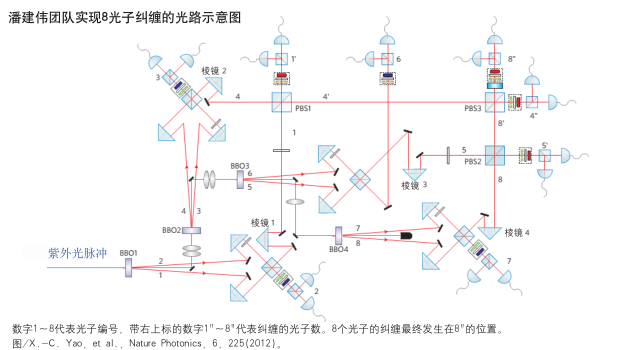

随着量子信息学的诞生,量子纠缠已经不仅仅是一个基础研究,它已经成为了量子信息科技的核心。例如,利用量子纠缠可以完成量子通信中的量子隐形传态,可以完成一次性操作多个量子比特的量子计算让更多的粒子纠缠起来是量子信息科技不断追寻的目标。

量子隐形传态

了解了量子纠缠,我们就可以理解量子隐形传态了。

由于量子纠缠是非局域的,也就是两个纠缠的粒子无论相距多远,测量其中一个的状态必然能同时获得到另一个粒子的状态,这个"信息"的获取是不受光速限制的。于是物理学家自然想到,是否能把这种跨越空间的纠缠态用来进行信息传输?这样,基于量子纠缠态的量子通信便应运而生,这就是"量子隐形传态"(quantum teleportation)。

虽然借用了科幻小说中的"隐形传态"(teleportation)这个词,但量子隐形传态实际上和科幻中的隐形传态关系并不大。它是通过跨越空间的量子纠缠来实现对量子比特的传输。

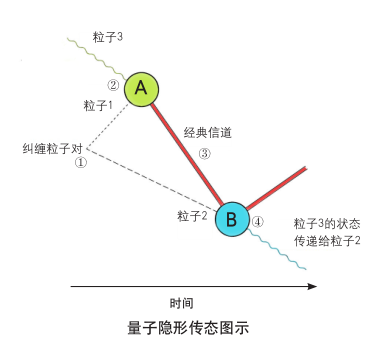

量子隐形传态的过程(即传输协议)一般分如下几步:

①如左下图,制备一个纠缠粒子对(粒子1和粒子2)。将粒子1发射到A点,粒子2发送至B点。

②在A点,另一个粒子3携带着一个我们想要传输的量子比特Q。于是A点的粒子1和B点的粒子2对与粒子3一起会形成一个总的态。在A点同时测量粒子1和粒子3,得到一个测量结果。这个测量会使粒子1和粒子2的纠缠态解除掉,但同时粒子1和粒子3却纠缠到了一起。

③在A点的发送者利用经典信道(就是经典通信方式,如电话或短信等)把自己的测量结果告诉B点的接收者。

④B点的接收者收到A点的测量结果后,就知道了B点的粒子2处于哪个态。只要对粒子2稍做一个简单的操作,它就会变成粒子3在测量前的状态。这就相当于,粒子3携带的量子比特无损地从A点传输到了B点,而粒子3本身依然留在A点,并没有跑到B点去。

以上就是通过量子纠缠实现量子隐形传态的方法,可以通过量子纠缠把一个量子比特无损地从一个地点传到另一个地点。这也是利用纠缠的量子通信目前最主要的方式。需要注意的是,由于步骤③是经典信息传输而且不可忽略,因此它限制了整个量子隐形传态的速度,使得量子隐形传态的信息传输速度无法超过光速。

因为量子计算需要直接处理量子比特,于是"量子隐形传态"这种直接的量子比特传输将成为未来量子计算之间的量子通信方式,未来量子隐形传态和量子计算机终端可以构成纯粹的量子信息传输和处理系统,即量子互联网。这也将是未来量子信息时代最显著的标志。

量子科学实验卫星

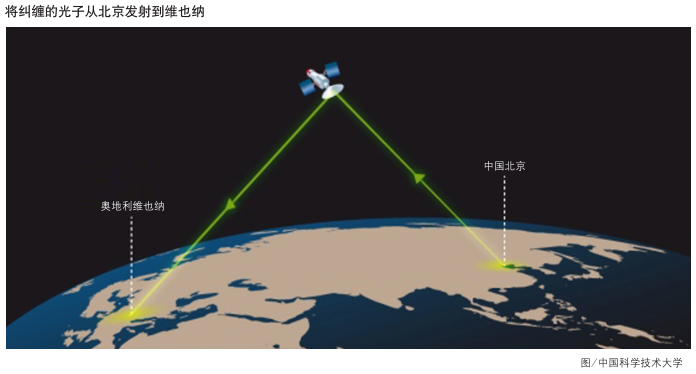

2016年夏季,我国将发射世界上第一颗"量子科学实验卫星",用于探索量子通信卫星的可行性。这颗卫星由中国科学技术大学和中国科学院上海技术物理研究所共同研制。这个项目于2012年正式立项,历时数年研制成功。

这颗量子科学实验卫星将配合多个卫星地面站实施星地量子保密通信实验,同时也要进行地星量子隐形传态等实验。其中还将尝试从北京到维也纳的洲际量子密钥分发。

基于卫星等航天器的空间量子通信,有着地面光纤量子通信网络无法比拟的优势。第一个原因是在同样距离下,光子在光纤中的损耗远高于自由空间的损耗。因为光子在自由空间的损耗主要来自光斑的发散,大气对光子的吸收和散射远小于光纤。第二个原因是受到地面条件的限制,很多地方无法铺设量子通信的专用光纤。想建设覆盖全球的量子通信网络,必需依赖多颗量子通信卫星。

这颗量子科学实验卫星将开创人类量子通信卫星的先河,在实现一系列量子通信科学实验目标的同时,尝试与地面光纤量子通信网络连接,为未来覆盖全球的天地一体化量子通信网络建立技术基础。

附件: