咨讯

国际标准时间将在2015年6月30日(格林尼治时间)实施一个正闰秒,即增加1秒。为什么会有闰秒?闰秒对我们的生活有什么样的影响?

2015年1月,国际地球自转服务组织发布闰秒公告:国际标准时间—协调世界时(UTC)将在2015年6月30日(格林尼治时间)实施一个正闰秒,即增加1秒。根据中国科学院国家授时中心发布的通知,由于时差的原因,我国将在北京时间2015年7月1日的7时59分59秒和全球同步进行闰秒调整,届时会出现7时59分60秒的特殊现象。上一次"闰秒"出现在北京时间2012年7月1日。

本次闰秒调整前后的时间标记为:

UTC(格林尼治)时间

2015年6月30日,23时59分59秒

2015年6月30日,23时59分60秒

2015年7月1日,0时0分0秒

北京时间

2015年7月1日,7时59分59秒

2015年7月1日,7时59分60秒

2015年7月1日,8时0分0秒

那么为什么会有闰秒?闰秒是什么时候开始的?为了解释这些问题,首先要从时间的定义和测量讲起。

时间渗透于人类活动的各个领域,它是国家重要的战略参数和资源。任何一个大国都拥有自己独立的并力图保持同时代最好水平的时间标准和服务系统。精密时间在国民经济和国防现代化的很多方面都有着广泛的应用,精密计时、现代通信、导航定位和计算机自动控制等都离不开精密时间尺度和时间频率测量技术。

精密时间是科学研究、科学实验和工程技术的基本物理参量,它为一切动力学系统和时序过程的测量和定量研究提供了必不可少的时基坐标。在基础研究领域,如地球自转变化等地球动力学研究、相对论研究、脉冲星周期研究和人造卫星动力学测地等,精密时间有重要的作用;在应用领域,如航空航天、深空通讯、卫星发射及监控、信息高速公路、地质测绘、导航通信、电力传输和科学计量等,精密时间也有广泛的应用。在信息技术突飞猛进的今天,人们的日常生活也已处在时间的"包围"之中。各类定时器、计算机、数据传输、电话传真……哪一样都离不开精确的时间。

| 应用领域 | 时刻准确度 |

|---|---|

| 卫星导航 | ±20纳秒 |

| 电子侦察卫星 | ±10纳秒 |

| 巡航导弹 | ±50纳秒 |

| 卫星测轨 | ±50纳秒 |

| 高速数字通信网 | ±0.5微秒 |

| 电力传输网 | ±1微秒 |

一个典型的例子是,如果时间测量精度不能突破微秒量级的限制,那么便不可能有今天的全球定位系统。全球卫星导航系统(GNSS),如中国北斗、美国GPS,俄罗斯GLONASS以及欧洲伽利略系统等,都是采用测时测距体制,高精度的时间频率测量和同步是导航系统的关键和核心,整个GNSS星座的星载钟之间的同步精度达到了几个纳秒(1纳秒=1×10^-9秒)的水平。

随着科学技术的高速发展,对高精度时间频率提出了更高要求。下表是不同领域对精密时间性能的需求。

20世纪50年代之前,标准时间的测量和定义是以天体测量的观测结果为基础的,这就是以地球自转周期为基础的世界时(Universal Time,UT),因此一直以来标准时间的产生和保持(Timekeeping,也称为守时)由天文台站负责。每当整点钟时,正在收听广播的收音机便会播出"嘟、嘟……"的响声,人们以此校对自己的钟表的快慢。广播里播报的"正确时间"实际上就是来自天文台的精密时钟。那么天文台又是怎样知道这些精确的时间呢?

我们知道,地球每天自转一周,因此,天上的星星每天东升西落一次。如果把天球(假想出的一个与地球具有相同的圆心和自转轴,半径无限大的球)当作一个大钟,那么天上的星就好比钟面上表示钟点的数字。星的位置天文学家已经很精确地测定过,也就是说这只天然钟面上的钟点数是很精确地知道的。天文学家的望远镜就像是钟面上的指针。在我们日常用的钟上,是指针转而钟面不动,而在这里则是"指针"不动,"钟面"在转动。当相应的星对准望远镜时,天文学家就能知道准确的时间,并用这个时间去校正天文台的钟,然后在每天的一定时间(例如整点时)通过电台等广播出去。

▲中科院国家授时中心保持的我国时间基准UTC(NTSC)系统

这种基于天体测量的天文时间在人类历史中曾经发挥了巨大的作用。然而,由于天体运动的周期并非完全稳定,因此测量的精度有限,而且观测周期过长、不便使用,不能满足现代科学技术高速发展的需要。所以在20世纪50年代以后,它逐步被以量子物理学为基础的原子时间频率标准所代替。建立在量子物理学基础上的铯原子时间标准诞生于1955年。经过十几年的理论分析、交替测量和技术协调,原子时间频率计量标准在1967年正式取代了天文学的时间计量标准的秒长的定义,1971年出现了全世界统一的原子时间标准—国际原子时(TAI)和协调世界时(UTC),并一直沿用至今。

在远古时期,人类以太阳的东升西落作为时钟。公元前2世纪,人们发明了地平日晷,一天差15分钟。我国北宋时期的能工巧匠们曾设计出水钟,精确到每日10分钟误差。六百多年前,机械钟问世,并将昼夜分为24小时;到了17世纪,单摆用于机械钟,使计时精度提高近100倍。到了20世纪的30年代,石英晶体振荡器出现,对于精密的石英钟,300年只差1秒……

自17世纪以来,天文学家们以地球自转和世界时作为时间尺度:一个平太阳日的1/86400为一个平太阳秒,称为世界时秒长。由于地球自转的季节性变化、不规则变化和长期减慢,所以世界时每天最高可精确到1×10^-9秒。

目前,秒的定义是由原子钟给出的。1967年13届国际计量大会决定:铯原子Cs133基态的两个超精细能级间跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间为1秒。此定义一直延用至今。目前,由铯原子和氢原子钟产生的时间尺度的准确度可达10^-14秒量级,相当于达到了300万年不差1秒的程度。人类对新的时间基准的研究仍在继续,原子喷泉、光频标等新型原子频率基准钟在21世纪得到快速发展和应用。喷泉钟的准确度可达1×10^-15秒,光频标可以更高。

当前,全球使用两种时间计量系统:基于地球自转的世界时(UT1)和以原子振荡周期确定的原子时(TAI)。世界时是以地球自转运动来计量的时间,由于地球自转速率的变化,世界时的秒长会有微小的变化,每天可以达到千分之几秒。原子时是取微观世界的铯原子两个超精细能级间跃迁辐射频率来定义的时间,精确度非常高,每天快慢不超过千万分之一秒。原子时是均匀的时间尺度,但是与地球的空间位置不关联。世界时虽然均匀性相形见绌,但人们日常生活生产活动、天文观测、大地测量和空间活动需要它。

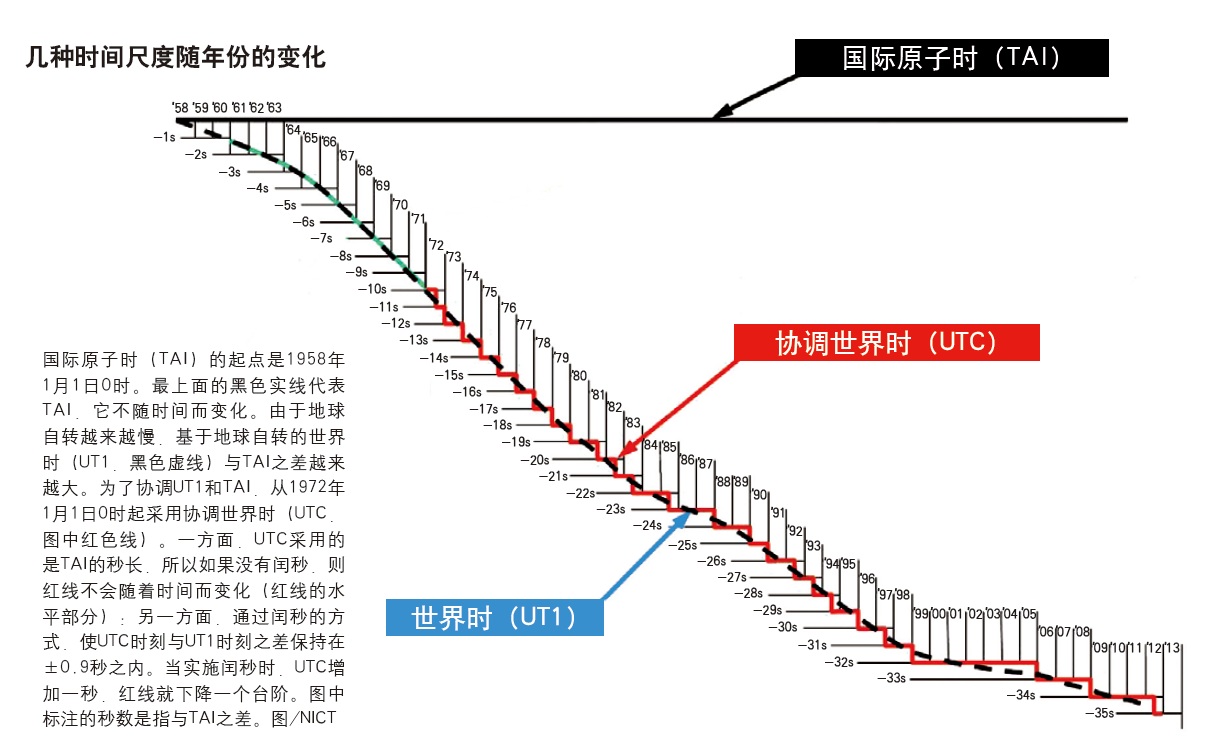

原子时的起点确定在1958年1月1日0时0分0秒。然而,随着时间的迁延,原子时和世界时两种时间尺度的时间差越来越大。为了在世界时和原子时之间进行协调,就产生了协调世界时(UTC)。

协调世界时的技术要点是:从1972年1月1日0时起,协调世界时秒长采用原子时秒长;时刻与世界时时刻之差保持在±0.9秒之内,必要时用阶跃1整秒的方式来调整。这个1整秒的调整,就称为闰秒(leap second)。协调世界时从1972年1月开始正式成为国际标准时间,它代表了国际原子时和世界时两种时间尺度的结合。

截至目前,所有闰秒都是正闰秒方法,这是因为地球自转越来越慢,导致"世界时"秒越来越长,只能是对"协调世界时"加上1秒。至于为何地球自转越来越慢,科学家认为是宇宙演化和地球内部特性造成的。

闰秒是一个全球行动。设在法国巴黎的国际地球自转服务组织根据对地球自转参数的监测结果,对全球发布闰秒公告,通常在格林尼治时间(即世界时)6月30日或12月31日的最后1秒实施闰秒。闰秒的规律基本上是"三年两闰",但也不一定,比如,2006年元旦发生的闰秒就与1999年时隔7年。两次闰秒之间的时间间隔是不固定的,这是由于地球自转速率具有不稳定性,既有季节性变化也有长期变化,因此我们无法预测下一个闰秒会在何时出现。截至2015年7月1日,协调世界时与国际原子时的差为35秒。本次闰秒调整后协调世界时(UTC)与原子时(TAI)的关系将为:UTC-TAI=-36秒,负值表示协调世界时相对于原子时慢了36秒。这反映了地球自转长期变慢的趋势。

| 日期 |

闰秒时刻 (格林尼治时间) |

北京时间 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 1998年12月31日零点 |

1999年01月01日 00时00分00秒 |

1999年01月01日 08时00分00秒 |

正闰秒 (UTC向后拨) |

| 2005年12月31日零点 |

2006年01月01日 00时00分00秒 |

2006年01月01日 08时00分00秒 |

正闰秒 |

| 2008年12月31日零点 |

2009年01月01日 00时00分00秒 |

2009年01月01日 08时00分00秒 |

正闰秒 |

| 2012年06月30日零点 |

2012年07月1日 00时00分00秒 |

2012年07月01日 08时00分00秒 |

正闰秒 |

由原子钟读数计算得到的原子时是非常准确、稳定的,因此,是否实施闰秒是根据世界时和协调世界时的偏差来决定的,当世界时与协调世界时时刻之差即将超过±0.9秒时就要实施闰秒调整。实施闰秒时全球统一行动,各国分别在对应格林尼治时间零点时同步进行闰秒调整,从而保证全球的一致性。

由于闰秒是对时间的人为修改,因此必须十分慎重。守时实验室事先可以进行试调整,对时间基准系统进行测试,保证调整后各种时间关系的正确性。中科院国家授时中心时间基准系统将由电脑程序自动完成闰秒调整,并不需要人力参与。

到了闰秒这一天,由中科院国家授时中心负责运行的我国时间基准系统将通过专用软件自动完成闰秒调整。国家授时中心长波、短波、低频时码、互联网、电话和时间戳服务等各类授时服务信号或信息的时间都将做相应调整。因此,全国所有接收国家授时中心发播的标准时间信号、标准时码信息的精密时间用户,都将自动完成调整。

大多数全球卫星导航系统,如我国的北斗系统,通常采用连续时标,不进行闰秒调整(俄罗斯GLONASS系统除外)。卫星导航系统依靠精确的时间对定位范围进行精确计算,这就需要系统之间始终保持同步,而引入闰秒会产生时间的非连续性。

其他国家重要基础设施如卫星发射基地、通信、电力等精密用时单位要及时调整并核对时钟钟面显示。在网络通信上,协调世界时被用在很多互联网标准中,像用来同步国际互联网上计算机时钟的网络时间协议NTP就是其中的一种。如果出现1秒的误差,就会使很多基于电脑时钟的事件出现混乱。另外,电网故障的维修、电网与电网之间的并网,也需要使用精密时间,如果出了1秒钟的误差,甚至可能使整个电网崩溃。

普通民众的手机时间来自通信基站,会自动调整。一般手表需要对照电视台、电台手调,电波钟表可自动调整。闰秒调整对普通民众的日常生活不会产生影响,时间快一秒慢一秒大家基本感觉不出来。(责任编辑/方晨)

点击文字或图片即可订阅全新杂志

附件: