咨讯

星体中心黑洞想象图。图/李兆聿(中科院上海天文台)

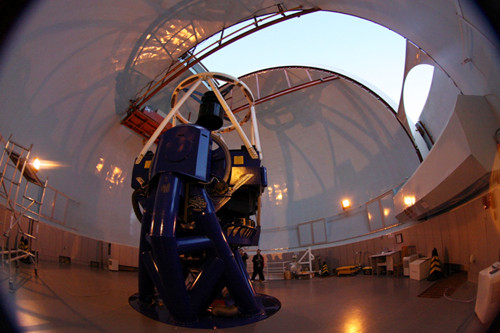

丽江2.4米望远镜。图/中科院云南天文台

2015年2月,以我国科学家为首的一个研究团队宣布发现了遥远的宇宙深处一个发光本领最强、中心黑洞质量最大的类星体。这一发现受到了国际同行以及新闻媒体的广泛关注。这颗特别的类星体是如何被发现的?它透露了哪些宇宙深处的秘密?我们特别邀请它的发现者来讲述其中的故事。

撰文/左文文(中科院上海天文台) 吴学兵(北京大学)

2015年2月,《自然》(Nature)杂志发表了一篇论文,题为《一个红移6.3、有120亿倍太阳质量黑洞的超亮类星体》(An ultra-luminous quasar with a 12 billion solar-mass-black-hole at redshift 6.3)。在此论文中,我们团队宣布发现了目前已知的遥远宇宙中发光本领最强、中心黑洞质量最大的类星体。这颗类星体的发现,为人类探寻宇宙早期的奥秘点起了一盏最明亮的灯,对宇宙早期黑洞的成长理论提出了新的挑战,同时也刷新了人类使用两米级望远镜发现高红移类星体的历史。下面,我们就一起来探究类星体的奥秘吧。

类星体的发现

20世纪50年代,人们把在第二次世界大战中发展起来的雷达探测技术用于天文学研究,导致了射电天文学的迅速发展。天文学家发现,有些天体能发出非肉眼可见的射电辐射(无线电波),这类天体被统称为射电源。要想知道这些射电源的本质,辨识出它们在可见光波段的"光学对应体"就非常重要。

1960年,美国天文学家桑德奇(Allan Sandage)等发现了标号为3C 48(也就是3C表中的第48号)的射电源的光学对应体,一颗看起来类似恒星的天体。他发现,用光学望远镜拍摄的该天体的光谱呈现了一些在恒星光谱中未曾见过的谱线。

1962年,标号为3C 273的射电源的光学对应体也被发现了,它同样呈点状,类似恒星。1963年,生于荷兰的美国天文学家施密特(Maarten Schmidt)发现,3C 273的光谱与3C 48相似,而且还成功辨认出光谱中最亮的谱线对应的就是红移之后的氢元素的发射线。这颗红移为0.158的类星体在1963年的《自然》杂志上公之于众。

随后,一些光学性质相似的射电源相继被发现,这类天体由于同时具有光学波段图像类似恒星和隶属于射电源这两个特征,因此被称为"类星射电源"。

除了类星射电源之外,天文学家们还发现了一些光学性质相似的天体,但却不发出射电辐射。因为它们的光学像呈蓝色,所以又名"蓝星体"。

不论是"类星射电源"还是"蓝星体",它们都有一个共同点——光学像类似恒星,但光谱显示它们都是有较大红移的银河系外天体,后来就被统称为"类星体"(quasar)。

不是恒星,也不是星系

那么类星体到底是什么?虽然类星体的光学像看起来类似恒星,但它其实并不是恒星。它的本质也不像普通星系,而是属于"活动星系核"(active galactic nucleus,AGN)这一类的天体,而且是活动性最强的活动星系核。

更多精彩图片和完整内容请阅览《科学世界》2015年第5期

点击文字或图片即可订阅全新杂志

点击文字或图片即可订阅全新杂志

附件: