咨讯

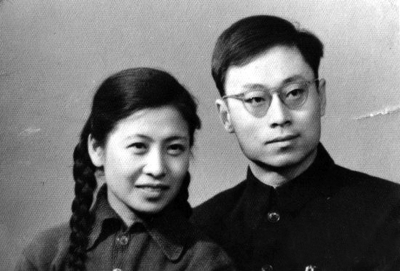

于敏和夫人孙玉芹,摄于上世纪50年代

于敏

中国首次氢弹空爆试验

2015年1月9日,核物理学家、"两弹一星"功勋奖章获得者于敏院士获得了2014年度国家最高科学技术奖。半个世纪之前,于敏为我国氢弹的成功研制起到了至为关键的作用。

龙头三次方

核武器威力巨大,是一种超级杀伤性武器,甚至被认为是人类在地球上的终极武器。

20世纪50年代,在多次受到核威胁的情况下,为了自卫,我国在经济、技术条件非常落后的情况下开始发展自己的核武器。1955年1月15日,中共中央书记处召开扩大会议,决定建设原子能工业。2015年,正是我国核工业创建60周年。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。而在这之前的1960年,第二机械工业部(二机部)党组已经部署,要求原子能研究所在氢弹原理方面开始进行探索。1960年12月,原子能所成立了"轻核理论组",组长为黄祖洽。

于敏从20世纪50年代开始一直在原子能所(1956年之前的名称为近代物理所)从事原子核物理方面的基础理论研究,并取得了一系列高水平的研究成果。1961年1月12日,钱三强和于敏进行了一次谈话,告诉于敏"经所里研究,并报请上级批准,决定让你作为副组长领导和参加'轻核理论组',参加氢弹理论的预先研究工作。"于敏欣然接受了这个任务,从自己喜爱的基础理论研究转入绝密的氢弹研制工作,一干就是几十年。他后来回忆说:"我毫不犹豫地表示服从分配。决心停下手头原子核理论基础研究,全力以赴转而摸索氢弹原理。钱先生的这次谈话,改变了我从事基础研究的夙愿,成为我终身奉献核武器研制的开始。"

于敏和黄祖洽、何祚庥等一起领导轻核理论组,在4年的时间里研究了很多与氢弹有关的物理过程,探索氢弹的可能结构。这些工作为后来成功研制氢弹奠定了一些必不可少的应用基础。

1965年,于敏等原子能所"轻核理论组"的31位科研人员,带着预先研究的成果和资料,调到了核武器研究所理论部,与我国核武器研究的主力会合。于敏被任命为理论部副主任。

氢弹的研制是一个极其复杂的系统工程,理论、设计、试验、生产各部门缺一不可。这其中,理论部尤为重要,负责从理论上确定合理可行的方案,并对复杂的爆炸过程各环节做出精确计算,这是成功制造出氢弹的基础。氢弹研制涉及到理论物理、原子物理、核物理、中子物理、辐射输运、辐射流体力学、等离子体物理、凝聚态物理、爆轰物理、计算数学等非常多的学科。

附件: