咨讯

照片为在利比里亚感染埃博拉病毒的西班牙传教士(75岁)被装在医疗用透明隔离帐篷中运送回国治疗的情形。

没有特效药的"出血热"究竟是什么?

从西非国家几内亚开始出现并迅速蔓延的"埃博拉出血热"疫情是此病发现以来规模最大的疫情暴发。埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病,这是迄今发现的病死率最高的病毒之一,一旦感染,病死率可高达90%。恐惧的情绪在人们心中蔓延:难道没有有效的治疗方法?疫情会不会"失控",蔓延到全球各地?

翻译/魏俊霞

(除特别注明外,本文所引用的数据截止到2014年8月13日)

据报道,2013年12月2日,生活在西非几内亚一座村庄的2岁儿童出现了发烧症状,之后开始呕吐、排黑便。一般来说,消化道出血会造成黑便。4天后,即12月6日,这名患儿死亡。随后,患儿的母亲因出血于13日死亡。患儿3岁的姐姐和奶奶也都出现了相似的症状,分别于29日和2014年1月1日去世。这很可能就是本次埃博拉疫情的"源头"。

2014年3月23日,世界卫生组织(WHO)宣布,几内亚卫生部报告了"49例疑似埃博拉病毒感染病例,其中29人死亡",这是西非首次暴发埃博拉病毒病疫情(简称埃博拉疫情)。今年4月份发表的一篇论文指出,上面所说的家庭可能是本次疫情的"零号病人",也就是最初的感染者。

根据世界卫生组织的消息,截至3月30日,几内亚的邻国利比里亚与塞拉利昂分别报告了感染埃博拉病毒的确诊病例,这些患者之前都曾经到过几内亚。之后,疫情迅速蔓延,感染人数和死亡人数不断上升,截至8月11日,共报告确诊或疑似病例1975人,其中1069人死亡(注:世界卫生组织公布的最新状况报告称,截至10月8日,此次疫情已经导致4033人死亡)。

此次西非疫情之前,埃博拉疫情在非洲已经暴发过20余次,大都发生在非洲中部。到8月11日为止,埃博拉病毒病共造成1590人死亡,其中近7成死于本次疫情。埃博拉病毒曾经在2000年肆虐乌干达,致使425人感染,是历史上感染人数最多的一次。历史上死亡人数的最高纪录则是1976年在扎伊尔(今刚果民主共和国),致使280人死亡。不过,不管从感染人数还是死亡人数上来说,本次疫情都是有史以来最严重的一次。8月8日,世界卫生组织宣布,由于西非的埃博拉疫情"非同寻常",已构成"国际卫生紧急事件",呼吁国际社会积极响应以阻止其蔓延。

出血并非直接死因

埃博拉病毒是引起人类发生"埃博拉出血热"(目前国内仍称埃博拉出血热,世界卫生组织和美国疾控中心已将埃博拉出血热更名为埃博拉病毒病)的烈性病毒。埃博拉出血热是当今世界上最致命的病毒性出血热,潜伏期可达2~21天(通常5~10天)。感染后的症状与一般的病毒感染极为相似,患者会突然出现高烧、肌肉疼痛、头痛、喉咙痛等症状,然后是呕吐、腹泻、皮疹以及肾脏、肝脏等功能受损。期间,患者往往出现牙龈、全身皮下以及消化道出血,其中,牙龈出血最为常见。医学上,把经常伴随有出血症状的病毒性疾病统称为"(病毒性)出血热"。

埃博拉出血热患者并非死于大量失血,肝脏、肾脏等多器官功能衰竭(MSOF)才是最终的死因。记录显示,埃博拉出血热是人类有史以来所知道的最可怕的传染病之一,病死率最高达到了90%。

截至2014年8月上旬,科学家还没有研发出能够防止感染埃博拉病毒的疫苗以及在感染后能够抑制埃博拉病毒增殖的抗病毒药物。目前,主要采取对症支持治疗,就像感染一般病毒那样,进行静脉输液或补充水分等。

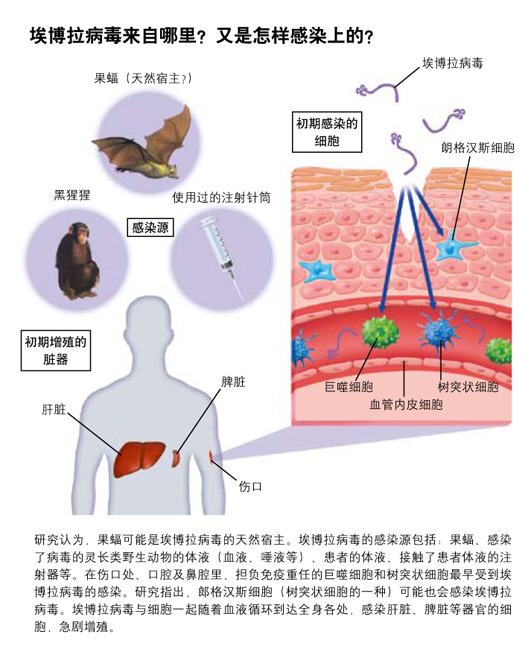

埃博拉病毒是由野生动物传染给人类的,可通过体液在人与人之间传播

记录显示,埃博拉疫情大都发生在热带雨林附近。科学家认为,栖息地域与疫区重叠的果蝠体内带有埃博拉病毒,很可能是埃博拉病毒的天然宿主(参照下页图),这是因为在果蝠体内检测出了埃博拉病毒的部分基因。

虽说在果蝠身上找到了病毒基因,但是并不证明果蝠就是埃博拉病毒的天然宿主。要想证明果蝠是埃博拉病毒的天然宿主,就必须以一定的概率连续地分离出"存活的病毒",或者至少要检测出基因。

宿主与感染者的血液、唾液及排泄物中都含有埃博拉病毒。与感染者的分泌物直接接触是埃博拉病毒传播的基本途径,例如皮肤被扎破,或者直接接触伤口以及口腔和鼻腔的黏膜等等。此外,如果黑猩猩、大猩猩以及麂羚注1等感染了埃博拉病毒,人类接触这些动物后就会被传染。到目前为止,科学家还没有发现螨虫和蚊子能传染埃博拉病毒。

研究还认为,埃博拉病毒不会通过空气传播,因此,即便没有高级医疗设备,只要采取严密的隔离措施,例如把病人完全隔离开来,医护人员穿防护服,佩戴手套、口罩和护目镜,避免与感染源直接接触,就能把被传染的风险降到最低限度。研究人员认为,埃博拉病毒不可能像流感病毒那样,引发全球范围的疫情。埃博拉病毒也不太可能在短期内发生突变而能够通过空气传播。

附件: