咨讯

双螺旋结构的建筑物图,双螺旋是一种稳定的结构

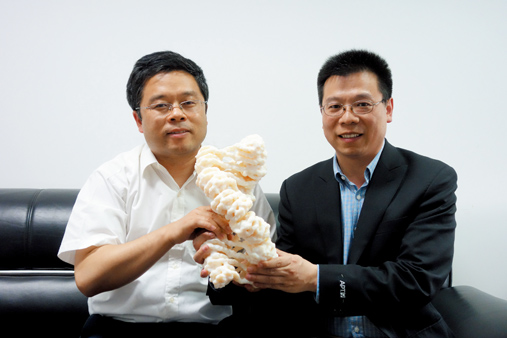

朱平(左)、李国红与他们解析出来的30纳米染色质纤维模型

细胞内起遗传作用的染色体是通过DNA的多重折叠形成的。DNA到底是如何折叠的一直是个谜,而这关系到几乎所有与DNA相关的生命活动。中国科学院生物物理研究所的科学家们通过染色质体外重建,利用先进的冷冻电镜三维重构技术,终于解析了DNA折叠的二级结构,即30纳米染色质的精细结构,破解了这个困扰了分子生物学领域三十余年的难题。

撰文/方 晨

从DNA到染色体

我们都知道DNA是遗传物质,遗传信息就是DNA上G、A、T、C这四种碱基的序列。我们也知道细胞核内的染色体是遗传信息的载体,细胞分裂时就是通过染色体来传递遗传信息的。那么,DNA和染色体是什么关系?

其实,染色体就是由DNA长链通过多级折叠而形成的。DNA中所包含的遗传信息量非常巨大,人体1个细胞中的所有DNA加起来就有2米长,远远超过细胞核的尺寸(几十微米),而一个人身上约有50万亿个细胞,其中的DNA全部连接在一起的长度,是太阳和地球之间距离的600倍。这么长的DNA要能被容纳到人体内,就必须要经过很"仔细"的折叠压缩才行。而且,这种折叠要非常有规律,这样在需要的时候才能方便快捷地找到并打开要表达的基因。

我们的细胞非常神奇,它通过4级结构将DNA逐级折叠起来。第一级是核小体,这是DNA缠绕在组蛋白上形成的,其直径为11纳米。DNA长链缠绕、连接着一个个核小体,就像是一串长长的串珠。第二级就是染色质纤维,它是由第一级的核小体"串珠"进一步堆叠形成的直径约为30纳米的纤维。第三级是染色质纤维继续折叠形成的超螺旋体。第四级就是染色体,它是超螺旋体再缠绕折叠形成的。

发现30纳米染色质的结构

第一级结构,即DNA和核小体的结构多年前就已经被解析出来了。1953年,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)利用DNA晶体的X射线衍射照片发现了DNA分子的双螺旋结构,这被称为是分子生物学的开端。1997年,瑞士科学家又解析出了核小体的高精度结构。核小体的中心是由4种8个(每种2个)组蛋白(称为核心组蛋白)组成的扁球状的八聚体,外面缠上了将近2圈DNA长链,就像线缠在线轴上一样。

但这些核小体串珠是怎样继续折叠压缩形成第二级的30纳米染色质纤维,一直没有研究清楚。以往的教科书中也只是猜测其折叠方式就像线圈中的螺线管(或者弹簧)那样,不断螺旋盘绕,形成一种单螺旋的结构,每圈有6个核小体。2005年, 瑞士科学家做出了4个核小体连在一起的结构,但这个结构中没有连接组蛋白H1,不是天然的结构(与人体内染色质的结构不同)。

中科院生物物理所李国红研究员和朱平研究员的团队密切合作,经过多年的努力,终于解析出30纳米染色质纤维的三维冷冻电镜结构。李国红在染色质组装及其结构和功能的研究方面经验非常丰富,朱平则在冷冻电镜方面有十几年的积累,加上生物物理所拥有目前世界上最好的电镜平台,以及充满干劲的年轻团队,"天时地利人和,所以我们能把这个结构解析出来。"李国红说。2014年4月25日,恰好是DNA双螺旋结构发现61周年的纪念日,《科学》(Science)杂志报道了这项重要成果。

他们研究发现,染色质纤维形成时,核小体串珠折叠的方式并不是以往人们猜测的那样连续缠绕成螺线管的样子,而是以4个核小体为一个单元,一个单元一个单元地互相扭转堆叠起来;在相邻两个单元之间,连接组蛋白H1起着很重要的作用。

H1是形成30纳米染色质的结构所必需的,它就像胶水一样,把不同的单元连接在一起。以往人们猜测,H1应该就位于DNA分子进、出核小体的两条链之间,但具体位置一直不清楚。李国红和朱平等发现,H1的位置并不是在核小体的正中间,而是偏向一面的,这就使得核小体有了正反面之分。在4个核小体组成的单元内,核小体是互相"面对面"的,靠核心组蛋白H2A-H2B相连;而不同单元之间,核小体则是互相"背靠背"的,靠相邻两个核小体上的H1相连。也就是连接组蛋白H1起到了将不同单元连在一起的作用。正是由于这些组蛋白的作用,核小体才能紧紧地堆叠起来形成染色质,否则就会"散开"。

在各个单元之间还有一些空隙,而这些空隙有可能是表观遗传调控的重要"窗口"。例如细胞可能在这些窗口位置对组蛋白进行修饰(乙酰化、甲基化等),就像给遗传基因加上了标签。这些标签会在表观遗传的调控中发挥作用。

他们还发现,这些由4个核小体组成的单元一个个堆叠起来后,会形成一个双螺旋的结构。染色质的这个双螺旋是左旋的,与DNA双螺旋的方向恰恰相反。

"人类基因组测序已经完成了,但这是一个线性的信息。而染色质要折叠,这就在一维的遗传信息中引入了三维的特征,这是生命最奥妙的问题之一。"李国红说。

附件: