咨讯

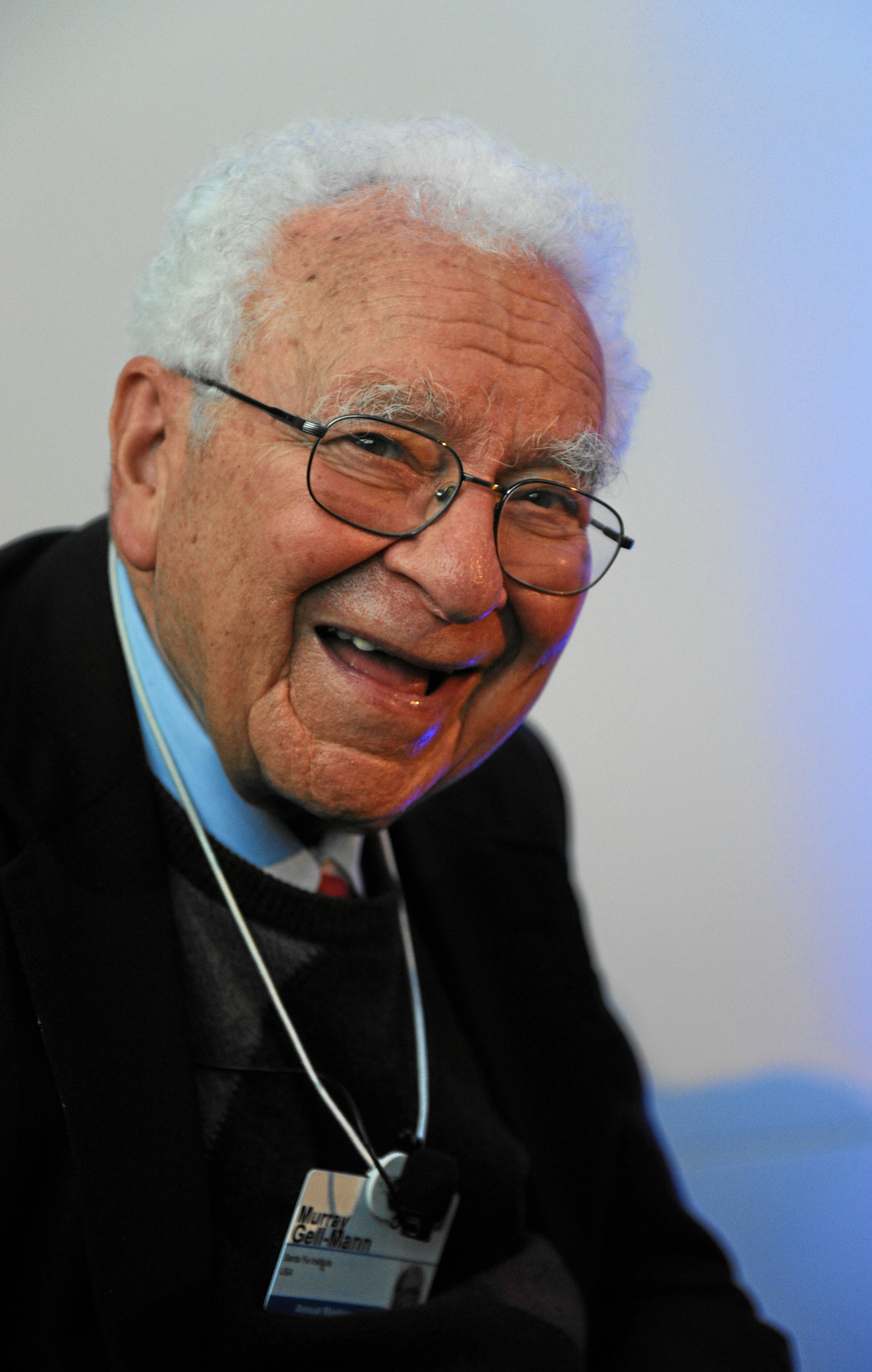

盖尔曼

1964年一月,两篇关于强子分类的科学论文几乎同时问世:一篇出自著名理论物理学家默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)之手,题目为"重子和介子的示意性模型",于1月4日寄达《物理快报》(Physics Letters)编辑部,2月1日正式发表;另一篇论文是由理查德·费曼(Richard Feynman)的博士研究生乔治·茨威格(George Zweig)在欧洲核子研究中心(CERN)访问期间完成的,题目为"强相互作用对称性及其破缺的SU(3)模型",1月17日以CERN预印本的形式出现,但却从未正式发表。50年后的今天,当我们回顾这两篇催生了夸克模型的经典文献时,不能不为它们各自的命运感叹不已。

茨威格在加州理工学院通过了博士学位论文答辩后,马上来到欧洲核子研究中心访问学习,并以最快的速度做出了上述关于强子结构的研究工作。他将组成强子并携带分数电荷的基本粒子戏称作纸牌中的"幺点"(ace),后者其实就是盖尔曼稍早几天提出的"夸克"(quark)粒子。按照CERN当时的规定,在那里工作的科学家应把他们的论文优先发表在欧洲的专业期刊;而年轻气盛的茨威格却坚持要将自己的研究成果投稿给美国的《物理评论》(Physical Review),为此他受到了来自CERN高层的强大压力。冲动是魔鬼,茨威格一气之下决定放弃发表那篇日后被证明无比重要的论文。整整半个世纪过去了,茨威格的论文依旧只是CERN的预印本,有记载的引用率不足200次,而他本人也早已离开了基本粒子物理学界。假如茨威格当年及时把自己的"幺点"想法发表在欧洲物理学会主办的期刊上,那么毫无疑问,他一定早已成为大物理学家了。一个鲜为人知的事实是,他的导师费曼后来曾经向诺贝尔奖评委会提名盖尔曼和茨威格,强调他们二人在1964年所做的工作值得荣获这一最高科学奖项,但最终结果却不了了之。

附件: