咨讯

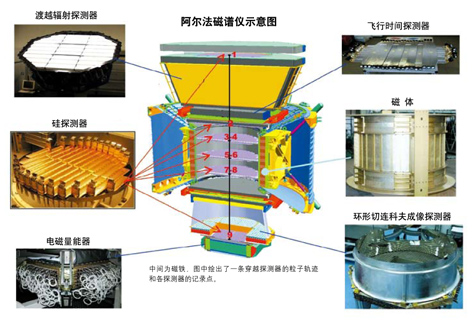

关于暗物质,一个最常被问到的问题就是"暗物质是不是反物质?"。虽然"反物质"和"暗物质"听上去都很神秘,但这二者指的是不同的事物,不过它们彼此之间也并非毫无联系。今年4月3日,诺贝尔物理学奖获得者丁肇中教授在欧洲核子中心(CERN)公布了他所领导的阿尔法磁谱仪(AMS)组的工作,这既是一个反物质探测实验,又是一个暗物质探测实验。

到太空中寻找反物质

反物质在今天可谓大名鼎鼎,一般人都听说过,虽然不一定了解它究竟是什么。我们都知道,相对论和量子力学是现代物理学的两大基础。1928年,英国物理学家狄拉克试图把二者结合起来,建立一套满足相对论的量子力学理论。他的理论预言自然界应该存在一种与普通的电子质量、自旋等性质都相同,惟独电荷相反的粒子。这听上去很疯狂,因为从来没有人见过这样的粒子。但1932年,卡尔·安德森(Carl Anderson)在实验中真的发现了这种粒子,证实了狄拉克的预言。由于这样的粒子电荷与电子相反,因此不妨称其为反电子。不过,它还有一个更常用而且很容易把人弄糊涂的名字:"正电子",这里的"正"指的是它的电荷是正的,而不是指它是正粒子,而我们普通所说的电子(负电荷),本来是真正的"正物质",却被称为"负电子"。后来其他基本粒子的反粒子也陆续被发现。反物质与正物质碰到一起时,比如说正电子与负电子碰到一起时,就可能同时消失,转化为两个高能光子,光子的能量由爱因斯坦的质能公式决定:E=mc2,这里m就是电子的质量。这个正反粒子相互作用后消失而产生其他粒子的过程叫做"湮灭",湮灭后产生的粒子静质量往往比原来的粒子低得多,比如光子的静质量就是0,因此正反粒子对的一大部分质量可以转化为动能。正因为有这样的性质,在科幻小说里反物质经常作为星际飞船的能源出现。

像正电子这样的反物质如今已经不足为奇了,虽然现在还不能像科幻小说里所描述的那样制造和储存大量反物质,但在较小的规模上反物质已得到了应用,比如在不少医院里可以做正电子断层扫描,使用的就是正电子。在实验室中产生正电子也很简单,有些不稳定的同位素核比如氟18衰变时,就会产生正电子。还有一种办法是,可以用较大的能量让不同的粒子发生碰撞,在高能量的碰撞中会产生各种各样的粒子,其中就往往会有反粒子。因此,对于粒子物理学家们来说,反物质并不陌生。不过,物理学家们对反粒子越是熟悉,就越难回答这样一个问题:既然反物质与正物质除了电荷相反之外几乎没有什么区别,为什么我们周围都是正物质而几乎没有反物质呢?上帝为何如此偏爱正物质而歧视反物质?当然,如果正物质和反物质刚好一样多,那么它们最终都会湮灭掉,地球和人类将不存在,也不会提出这样的问题了!可是,人们还是不免会问,究竟是什么因素决定了正物质多于反物质?在茫茫太空之中,会不会哪里有个反地球,上面生活着由反物质组成的你我呢?

在20世纪60年代,一位名叫阿尔文(Alfven)的瑞典物理学家就提出了这样的设想。这位阿尔文教授是一个非常特立独行的科学家,他的许多思想是如此非正统,以至于其论文常被主要学术期刊拒稿而发表在一些没人听说过的杂志上。甚至当他获得了诺贝尔奖之后,很多物理学家仍然对他不太尊敬。阿尔文的主要贡献是在等离子体物理方面,但他还有一个很著名的猜想:也许宇宙总体来说是正反对称的,但分为许多不同的区域,有的区域里的物质是正物质,而另一些区域里则是反物质。在这些区域的交界处,正反物质相遇湮灭,产生的光子使边界处形成炙热而稀薄的等离子体,它们之间的压力使这些不同的区域分隔开。在夜空中,用大型的望远镜可以看到数以亿计的星系,阿尔文想象其中有一些星系,也许就是反物质组成的:毕竟,反物质同样可以形成原子,甚至凝聚成星球。只要不接触正物质,我们很难看出它们有任何异常。

附件: