自然

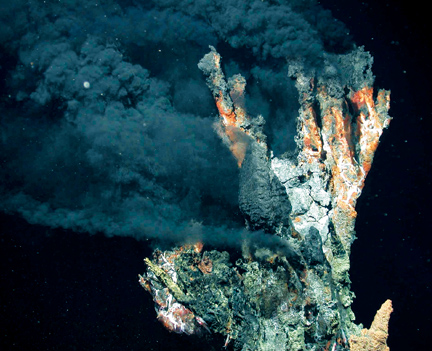

海水渗透到洋壳深处的岩浆房,被加热后成为热液,再次从洋壳喷出形成黑烟囱。

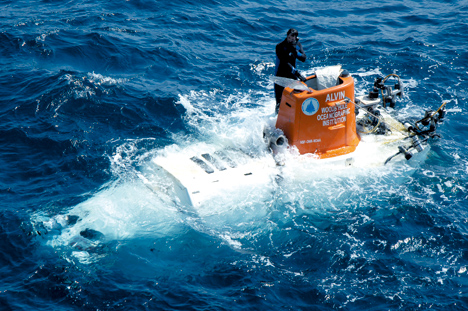

阿尔文号

ROV深潜器

作为我国最先进的一艘综合海洋科考船,国家大科学装置"科学"号考察船的科考活动备受瞩目。它的首航承担着中国科学院战略性先导科技专项"热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响"(WPOS专项)和国家973项目的"西太平洋海底热液调查"任务。

在首航中,科考队员对西太平洋冲绳海槽区域进行了综合性的科学调查,成功地找到了活跃的海底热液喷口(又被称为海底"黑烟囱"),并在其周围发现了典型的热液区生物群落,获取了大量的地质、生物标本。

撰文/闫凯 刘洋

供图/刘洋 李富超(中科院海洋所)

1977年,科学家乘坐美国的"阿尔文"号(Alvin)深潜器考察位于东太平洋的加拉帕戈斯群岛附近的洋中脊时,第一次发现了海底"黑烟囱"。从黑烟囱的喷口,不断冒出滚滚的浓"烟"。科学家们在"黑烟囱"周围发现了从来没有见过的生物,而且数量非常惊人。这些生物群落依靠热液中的物质进行化能合成来生存,无须太阳光提供能量。这个发现被誉为"20世纪最重大的发现之一",彻底刷新了人们对于地球生命生存方式的认知。

2014年4月8日,"科学"号科考船展开了首航。它从青岛出发,前往西太平洋冲绳海槽海域进行海洋科学考察,并于5月12日顺利返回。本航次中最重要的收获,就是利用"科学"号搭载的"发现"号水下缆控潜器(ROV)发现了两处海底黑烟囱,以及生机勃勃的海底生物群落。整个航次一共采集了1400多头(号)热液区的生物样品。

海底的"黑烟囱"

"科学"号首航的目标海域是冲绳海槽。它位于东海大陆架的外缘,是一个狭长的弧后盆地※1。这里分布着许多海山和海沟,海底地层活动非常活跃,许多板块在不停地碰撞和挤压。在"科学"号首航过程中发现的两个黑烟囱,就位于"科学"号探测区域的北部、冲绳海槽的中部。

海底"黑烟囱"是一个俗称,它的正式名称是海底"热液喷口",一般出现在大洋中的活动板块边界,以及板块内的海底火山活动中心,被称为"人类认识地球深部活动的窗口"。一般的海底"黑烟囱",看起来就像一个竖立的管状通道,源源不断地向外喷出黑色的水柱。黑色烟羽随着洋流逐渐漂散,沉积在附近的海底,逐渐形成了富含锰、铁等金属元素的软泥。黑烟囱喷出的"黑烟"中携带了大量非常微细的金属硫化物颗粒(不透明),它们是热液遇到接近冰点的海水迅速冷凝而成的。本次发现黑烟囱的海域,海水温度就只有4℃左右。

那么,这些热液是从哪里来的呢?

在向外扩张的洋中脊或者几个构造板块交界的俯冲带※3附近,冷的海水可以沿着海底的缝隙渗透到很深的大洋地壳,从而被深部的岩浆加热。被加热以后的海水沿着海底地层中的裂隙上升,携带了一些岩浆物质,再次从海底薄弱处喷出,这样就形成了热液。根据美国"阿尔文"号深潜器之前在太平洋、大西洋的探测结果,热液喷口处的温度可高达340℃。虽然热液的温度如此之高,但并不会沸腾。这是因为,在深海的巨大压力下,水的沸点会升高许多。海平面有1个大气压,一般来说,水深每增加10米,就会增加1个大气压。在首航发现的黑烟囱所在水深,大约有120个大气压。对本次找到的黑烟囱周围的海水进行测温后,科学家发现,黑烟囱喷口中心很近的位置温度较高,而距离喷口上方很近的位置,温度就只有8℃左右了。黑烟囱附近海水的温度是4℃左右,和周围的平均海水温度一致。这说明,热液从喷口喷出之后,温度下降得很快。

当高温热液遇到冷的海水时,热液携带的含硫矿物质析出、结晶,堆积在热液喷口附近。随着热液不断地喷出,硫化物等固体物质也堆积得越来越厚,于是就逐渐形成了圆筒状或圆锥状的"烟囱壁"。这就是海底"黑烟囱"的由来。

附件: