自然

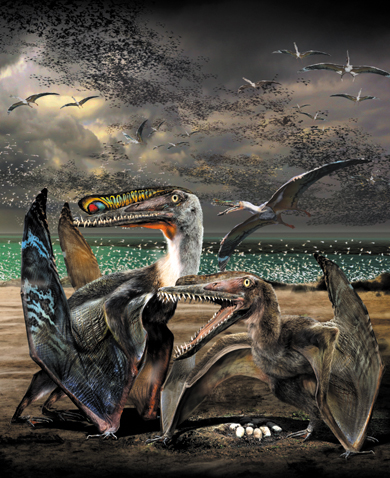

哈密翼龙生态复原图

哈密翼龙大量化石骨骼

撰文/蒋顺兴 马迎霞 李 宁 许 丹(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

翼龙是一种神秘的、能够飞行的爬行动物,它飞向天空的时间比鸟类还要早约7000万年。不过,在最早飞向蓝天的3类脊椎动物(翼龙、鸟和蝙蝠)中,它也是唯一绝灭了的类群。

早在1784年,意大利博物学家就描述了第一件来自德国的翼龙化石。上世纪初,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称"古脊椎所")杨钟健等在山东发现了我国第一个翼龙化石。1964年,杨钟健研究了发现于我国新疆准噶尔盆地克拉玛依乌尔禾地区的中国第一个翼龙化石骨架,并命名为"魏氏准噶尔翼龙"(Dsungaripterus weii),它所在的这一动物群,也被命名为乌尔禾翼龙动物群。迄今我国已经发现了超过50个属种的翼龙化石,中国也由此成为世界上翼龙研究的热点地区,其中以早白垩世辽西热河生物群和中晚侏罗世燕辽生物群中的翼龙类化石最为丰富。

古脊椎所汪筱林研究员领导的新疆哈密科考队与哈密地区博物馆等单位合作,通过近10年的野外考察,在哈密地区发现一个新的以翼龙为主的白垩纪动物群。这个翼龙化石分布区不但是世界上已知最大和最富集的翼龙化石产地,也是世所罕见的三维保存的翼龙蛋和雌雄个体共生的翼龙化石遗址。汪筱林和巴西国家博物馆亚历山大·凯尔内尔(Alexander Kellner)等古生物学家组成的国际合作研究团队,在国际著名刊物《现代生物学》(Current Biology)上以封面文章(6月5日在线版、6月16日印刷版)报道了这一重大发现,立刻引起了全球古生物学界和各大科学媒体的广泛关注,被认为是科学界对翼龙200多年的研究历史中,最激动人心的发现之一。

湖边翼龙:突遭灭顶劫难

2005年,古脊椎所邱占祥和王伴月研究员前往新疆吐鲁番和哈密地区考察巨犀化石,与时任哈密文物局局长亚合甫江 排都拉及哈密博物馆馆长马迎霞等在野外发现了几小块非常破碎的骨骼,初步认定可能是翼龙化石,后经汪筱林鉴定为翼龙,从此揭开了哈密翼龙重大发现和研究的序幕。通过近10年的戈壁野外考察,哈密成为了我国又一个重要的翼龙化石宝库。

汪筱林等详细研究了哈密下白垩统地层中发现的约40个同一属种的雌雄翼龙个体和它们的5枚蛋化石,并把这一新的翼龙命名为"天山哈密翼龙"(Hamipterus tianshanensis),以此纪念化石的发现地哈密,以及2013年被列为世界自然遗产的天山。对这个重要的新翼龙类群的研究(包括翼龙的性双型、个体发育、翼龙蛋及其蛋壳显微结构、生殖和生态习性等方面),已经取得了重要进展。

哈密翼龙是一类群居性的动物,这类翼龙的数量多但属种单一,多样性很低。它们在古代的淡水湖边生活,在湖岸边潮湿的沙土中产卵,过着悠闲的日子。只不过在某一天,它们突然遭遇了一场规模巨大的风暴,这些空中霸主被裹挟着沙尘的狂风纷纷刮落在地,并很快与它们的卵一道被沙尘掩埋,并保存至今。也正是因为这样,才造就了我们今天所能看到的非常富集的翼龙化石宝库。

附件: