自然

秦岭细鳞鲑生活在清澈的山涧中

人工水体中的秦岭细鳞鲑

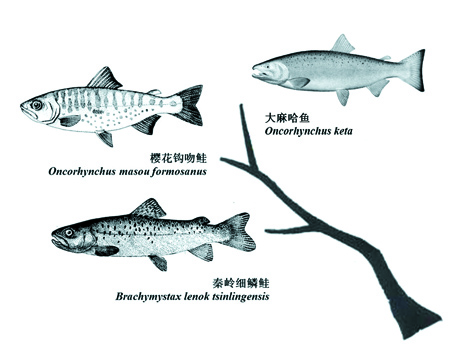

秦岭细鳞鲑在鲑科中的谱系关系图

秦岭细鳞鲑是一种珍贵的鲑科鱼类,为我国特有物种,1963年在陕西省周至县的黑河和太白县的湑水河首次发现。它们仅生活在我国秦岭主峰太白山周边的山涧溪流中。由于其体侧分布着梅花状的黑色圆斑,因此被当地人形象地称为"花鱼"。

撰文/邢迎春(中国水产科学研究院)

摄影/赵亚辉(中国科学院动物研究所)

吕彬彬(中国水产科学研究院黄河水产研究所)

生活在淡水中的鲑鱼

提到鲑科的鱼类,人们并不会觉得陌生,餐桌上常见的大麻哈鱼(Oncorhynchus keta,俗称"三文鱼")、虹鳟等,就都隶属于鲑科。与其他鱼类一样,鲑鱼也生有背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍和尾鳍,但在背鳍和尾鳍之间,鲑鱼还生有"脂鳍"(由皮肤和脂肪构成的鳍状突起)。

总的来说,鲑科中的大多数物种都具有溯河洄游的习性。例如大麻哈鱼,每年一到繁殖季节,就会上溯到出生时所在的淡水江河中产卵,然后又回到海洋中育肥和生长。大麻哈鱼的幼鱼能够适应低盐度的淡水环境,成鱼能够适应高盐度的海水环境,这种对盐度的适应机制,主要是通过分布在鳃部的泌盐细胞帮助完成的,幼鱼必须在泌盐细胞充分发育完成后才能进入海水中。而秦岭细鳞鲑(Brachymystax lenok tsinlingensis)与大多数鲑科近亲的不同之处在于,它们终生都生活在淡水中。

那么,秦岭细鳞鲑为什么会如此不同呢?

为了回答这个问题,我们需要追溯一下它的演化史。我们知道,地球上出现过多次冰期和间冰期。冰期时,气候寒冷,地球表面覆盖着大规模的冰川,海平面下降。间冰期则处于两次冰期之间,气候较暖,冰川融化,海平面上升。冰期和间冰期的交替,引起海岸线位置的改变,这就使得在海水中生活的部分生物种类可以随着海平面的上升,进入到河口和河流下游中。喜马拉雅造山运动打造了秦岭的独特地貌。秦岭细鳞鲑的演化,也因此受到了气候和地质变化的双重影响。

据学者研究,鲑科鱼类最初起源于亚欧大陆的北寒带地区,在第四纪冰期(距今200万~300万年前,是距今最近的一次冰期现象)才向南迁移到我国现在的范围。在第四纪冰期的最后阶段(庐山亚冰期或大理亚冰期),秦岭细鳞鲑的祖先经由日本海迁移到我国的黄海或东海的东南部。随着间冰期气候回暖,大部分细鳞鲑个体逃回或死亡,只有少数个体逃到秦岭山区较寒冷的水域里,慢慢适应了终生都在淡水环境中生活,并在山区溪流中繁衍生息。在秦岭地形和当地气候条件的制约下,逐渐形成了该物种现今的分布区。因此,秦岭细鳞鲑成为鲑科中现存的几种陆封※在淡水中、不需要像大麻哈鱼那样在淡水和海水中洄游的鱼类之一。

此外,在中国台湾有一种"樱花钩吻鲑",学名叫"台湾马苏大麻哈鱼"(Oncorhynchus masou formosanus),它的外形和秦岭细鳞鲑极为相似。人们推测,这种鱼也是由于历史演化的原因,陆封在了台湾山区的淡水溪流中,逐渐失去了在大海与淡水河流之间洄游的习性。

秦岭山涧的精灵

秦岭细鳞鲑外形优美,拥有一双大眼睛,被誉为秦岭山涧的"精灵"。它们的身体呈纺锤形,体长最大也只有四五十厘米,与同科的大麻哈鱼(一般体长50~80厘米)相比算是娇小的,但与生活在秦岭山区溪流中的其他鱼类相比,可要算是大个头了。此外,秦岭细鳞鲑吻部钝圆,上颌后缘未达眼睛后缘,眼睛圆而大,与大麻哈鱼明显不同。大麻哈鱼一般吻较长、突出,形似鸟喙,特别是雄鱼在生殖期的吻部弯曲如钩状,上颌后缘远远超过眼睛后缘,而眼睛较小。

这种鱼之所以称为"细鳞鲑",是因为它们的身体上生有细小的鳞片,密密地整齐排列。它的背部通常是深灰褐色,身体两侧则是浅棕黄色,腹部两侧是灰白色,体侧有7~8个较宽的暗色垂直斑带,体色与大麻哈鱼相似。鱼的年龄越小,这些斑带就越明显。它的身体颜色多彩而鲜艳,头部和身体侧面有数目不等的圆形黑斑,黑斑边缘是近白色的环纹状,看上去很像梅花。腹鳍、臀鳍和尾鳍的边缘具明显的橘红色,甚是漂亮。

附件: