自然

隐藏在乌贼体内令人惊叹的能力

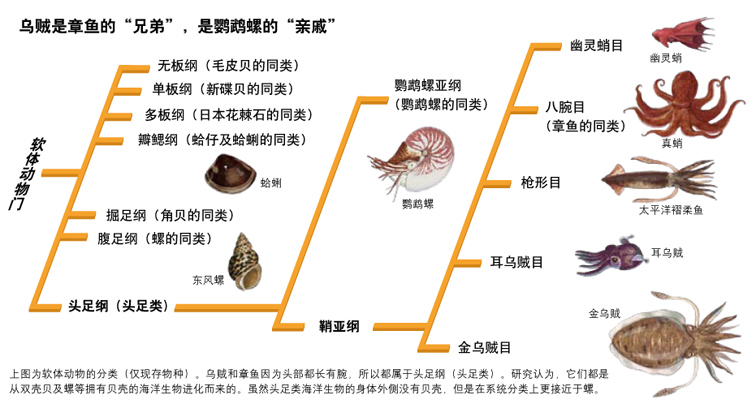

提到与乌贼最相似的生物,很多人马上就会想到章鱼。的确,乌贼与章鱼有非常近的亲缘关系,它们在头部的嘴周围都生有腕,都属于头足类。

乌贼和章鱼都是从双壳贝和螺等带有贝壳的生物进化而来的。在长期的演化过程中,它们抛弃了厚重坚硬的贝壳,获得了高度发达的运动能力,成为出色的游泳能手。被称为“海洋活化石”的鹦鹉螺和已经灭绝的菊石都是头足类动物,是乌贼和章鱼的“近亲”。

今天,在乌贼身上依然还能看到贝壳的痕迹,例如枪乌贼类的角质软壳、金乌贼类的石灰质的壳。双壳贝和螺的贝壳都长在身体外侧,起着防护作用;乌贼的软壳和石灰质的壳则位于身体内部,功能也由原来的保护、防御转变为对柔软躯体的支撑。除此以外,金乌贼类的壳内部疏松有孔,可以储存空气增大浮力,死后,尸体会飘浮在海面上。但太平洋褶柔鱼及长枪乌贼等枪乌贼类的壳则没有增大浮力的作用,它们通过喷水在水中沉浮和游动,死后尸体会沉入海底。

乌贼:进化的成功者

乌贼仅能在海水中存活,共有约450种。虽然这个数字只是海洋鱼类的种类数(约4万种)的1/90,但乌贼在世界各大洋的分布极为广泛,从极地到热带、从浅海到深海,它们的身影无处不在,显示出了旺盛的生命力,并成功地繁衍到了今天。这与乌贼独特的生活习惯、巧妙的身体构造相关。具体来说,宽广的捕食范围和高度发达的神经系统,正是其成功繁衍的关键因素。

乌贼是食肉性动物,捕食对象的范围非常宽广。例如,太平洋褶柔鱼既可捕食小的浮游生物,也可捕食与自己尺寸相当的鱼类或虾类。它用长长的触腕紧紧抓住大的猎物,然后咬成小碎块一点点地进食。因此,其捕食对象的大小不受嘴巴大小的限制。与之相对,鱼类则无法吞食比自己嘴巴大的生物。捕食对象范围宽广,意味着获得食物的几率增大,乌贼的生长因此非常迅速。例如,刚刚孵化出来的太平洋褶柔鱼和长枪乌贼都只有几毫米到一厘米大小,然而一年后它们就能长到30~40厘米。

如果只能发现猎物而不能将其捕获,就会和美味擦肩而过。好在乌贼具有高超的运动能力,它能从漏斗急速喷水,并借助水的反作用力飞速前进。这种高超的游泳和捕猎能力,无疑也促成了乌贼的快速成长。

高度进化的大脑与眼睛

乌贼能够成功地繁衍至今,很大程度上要归功于其高度发达的神经系统。乌贼拥有无脊椎动物中最发达的神经系统,其大脑尺寸甚至超过了属于脊椎动物的鱼类。这些神经不仅伸展到10条腕的最前端,甚至遍布于吸盘中。其中,负责运动和视觉的神经尤其发达。

乌贼的视觉神经在神经系统中所占的比例最高。它的眼睛高度发达,包含角膜、晶状体及视网膜等,与人眼的构造几乎完全相同,而且视野非常广阔,接近180°。它的视网膜上的感光细胞对易于在海水中传播的蓝绿光线非常敏感。高度发达的眼睛不仅能帮助乌贼快速找到猎物,还能及时发现和躲避敌害侵袭。

研究发现,乌贼拥有非常粗的神经细胞,有的细胞直径甚至达到了1毫米,非常适合进行神经科学方面的研究。英国生理学家艾伦·霍奇金(1914~1998)等人就利用乌贼的神经细胞进行实验,成功发现了神经细胞传导电信号的作用机制,并于1963年获得了诺贝尔生理学或医学奖。

变色!发光!跳出水面!

乌贼体表有许多色素细胞,分别呈现为黑色、红色、橙色、黄色及蓝色,而色素颗粒就包裹在这些细胞的弹性囊中。通过控制肌肉来改变这些色素细胞和囊的大小,乌贼可以在瞬间改变色彩分布,实现体色的骤变。

乌贼改变体色,主要是为了与周围环境协调一致,从而躲避敌害的侵袭。生活在外海的乌贼背侧(海面侧)通常为深色,腹侧(海底侧)为浅色,不管从它上面俯视还是从下面仰视,其体色都与周围背景的颜色非常相似,因此很难被敌害发现。那些生活在环境复杂、色彩绚丽的环境(如珊瑚礁)的乌贼,更能在瞬间“华丽变身”。火焰乌贼就是最典型的例子。此外,当乌贼遭敌害侵袭而兴奋时或者向雌性求偶时,也会变换自己的体色。

附件: