特别策划

太阳系哈雷彗星

翻译/魏俊霞

系外行星的发现挑战既有理论,演化过程仍然是谜

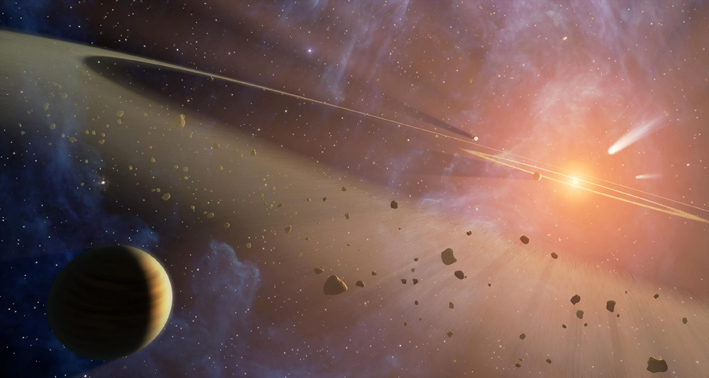

几十亿年前,在由数千亿颗恒星组成的浩瀚银河系的一个角落里,一颗新的恒星诞生了—它就是我们赖以生存的太阳。之后,在太阳周围形成了几颗行星,其中的一颗孕育了不计其数的生命,这就是地球。

地球生命在漫长的演化过程中,最终演化出了智慧生命—人类。人类在地球上繁衍生息几百万年,建立了高度发达的文明,并推动了科学技术的迅猛发展,从而解开了自然界中的很多难解之谜。但是,人类一直在不懈地探索一个问题:我们生活的家园太阳系,是如何诞生又是如何演化的呢?令人遗憾的是,直到今天,我们依然无法很好地回答这个问题。虽然我们对太阳系的诞生和演化历史有了一个大概的了解,但是仍然有许多未解之谜有待破解。

大约20年前,科学家在太阳及其他恒星的周围发现了系外行星后,有关太阳系形成的理论陷入了一片混乱的局面,并引发了激烈争论。系外行星这一新"样本"的发现,使得科学家意识到,有必要重新修改和完善行星形成理论。

下面,就让我们一边追寻太阳系的诞生故事,一边亲身体验和思考一下令科学家倍感困惑的难解之谜。

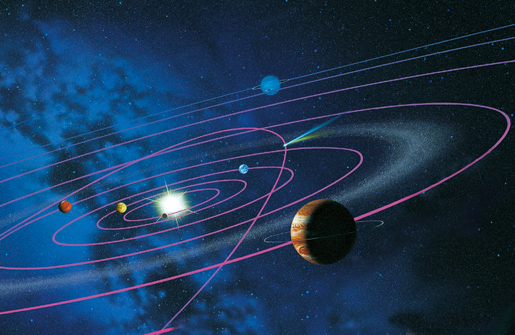

太阳系有八大行星,它们都按照接近圆形的轨道绕着太阳公转。其中,水星、金星、地球和火星位于太阳系内侧(靠近太阳),主要由岩石构成,属于较小的"岩质行星"。位于外侧的木星和土星则主要由氢气构成,属于"气态巨行星"。天王星与海王星距离太阳更远,是主要由冰构成的"冰态巨行星"。

不断发现"奇异"的系外行星

1995年,科学家首次确认了系外行星(太阳系以外的行星)的存在,从而开启了行星研究的新纪元。此后,科学家陆续发现了数百颗太阳系外行星,它们拥有令人难以想象的神秘特征,存在着许多奇异之处。例如,热木星型(Hot Jupiter,参照右页下图)天体。热木星是类似木星的气态巨行星,它的公转轨道非常靠近中心恒星,甚至比太阳系最内侧的水星还要靠近恒星。还有偏心轨道行星(Eccentric planet),它的公转轨道离心率极大,呈很扁的椭圆形。

多姿多彩的系外行星让科学家意识到,以太阳系为"母本"所构建的行星形成理论,不应该仅仅适用于太阳系,还迫切需要"扩展"到太阳系之外的行星系,"升级"到能够统一解释行星形成的高度。

同时,随着计算机技术和计算能力的提高,科学家可以更加精准地进行模拟计算。结果发现,本以为已经非常完善的太阳系形成理论,竟然存在着许多矛盾之处和未解之谜。如今,有关太阳系形成理论的研究处于一片混乱的局面和纷争之中。

不过,话说回来,这种混乱和争执,或许正是激发科学家的灵感和热情,推动科学发展的巨大动力呢。

行星不一定一直绕着同一轨道公转!

首先,让我们了解一下太阳系的基本信息。太阳系八大行星都位于差不多同一平面的近圆轨道上运行,朝同一方向绕太阳公转。

其次,让我们来看看各行星到太阳的距离。在天文学上,把太阳到地球的平均距离(大约1.496亿公里)定义为1天文单位(AU,astronomical unit)。水星与太阳的距离大约是0.39AU(太阳到地球距离的大约0.39倍),金星大约是0.72AU,地球是1.0AU,火星约为1.5AU,木星约为5.2AU,土星约为9.6AU,天王星约为19AU,最外侧的海王星大约为30AU。

此外,水星、金星和火星是岩质行星,它们的质量都比地球小。木星、土星、天王星及海王星的质量分别是地球的大约320倍、95倍、15倍、17倍。

不得不认为"行星迁移了"

如前文所述,系外行星的发现使得科学家意识到,有必要重新修改太阳系的形成理论。下图描绘了迄今为止所发现的,轨道和质量都已确定的系外行星离中心恒星的距离及其质量。

仔细观察蓝色椭圆内的区域,我们就会清晰地发现:在非常靠近中心恒星的地方分布着数量众多的行星。与太阳系相比,这些行星的位置更靠近中心恒星。研究认为,这种中心恒星的附近并没有足够的形成行星所需的材料物质。然而,这里却实际存在着大量的行星,这一矛盾令科学家感到无比困惑。

为了解释这一矛盾,科学家不得不假设在外侧形成的行星出于什么原因向内侧迁移了,也不得不假设系外行星所带来的最大影响就是"行星的迁移"。我们将在第62~65页详细介绍"行星的迁移"。不过,从下页开始,我们将首先追寻一下太阳的诞生故事。

附件: