特别策划

污水处理、核废料移除……难题层出不穷,危机远未解除

翻译/魏俊霞

第1部分 2011年3月——2014年1月

福岛核事故,远未结束

2011年3月11日,日本遭遇百年不遇的特大地震并引发海啸,造成福岛第一核电站(以下简称:福岛核电站)反应堆堆芯熔毁,导致大量放射性物质外泄,从而引发了日本有史以来最为严重的核泄漏灾难。令人遗憾的是,直到今天,这起核泄漏事故远远没有结束,危机仍未解除。这是因为反应堆内熔化并落下的核燃料仍在不断释放热量(衰变热),需要注水冷却降温。由于核燃料中的放射性物质进入了水中,最后导致注入的水都变成了核污水。"注水冷却"与"污水不断增多"成为解决这场核灾难的最大障碍,使日本陷入了进退两难的境地。

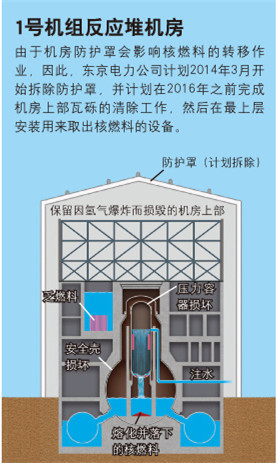

日本政府已经宣布福岛核电站的1~6号机组全部报废。但是,彻底完成报废任重而道远,将是一场"终点遥远的马拉松"。为此,东京电力公司制定了一个需要40多年才能完成的报废时间表,并认为当今的首要目标是取出和转移乏燃料(即使用过的核燃料)池内的核燃料。如今,善后处理工作正在全面展开。

2011年3月11日那场突如其来的灾难已经过去整整3年了,在这期间,福岛核电站的善后处理进展如何?做了什么工作,又达到了什么目的?现在,又处于怎样的一种状态呢?

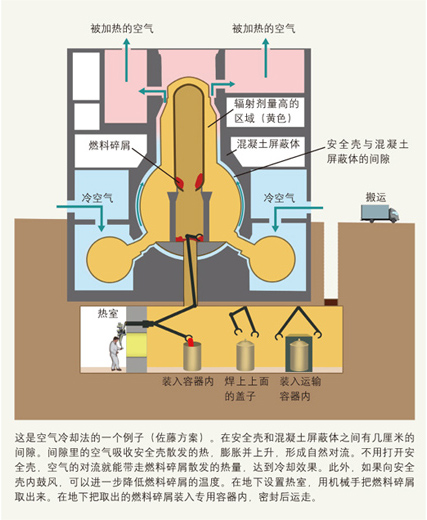

热室的例子。工作人员可以隔着屏蔽放射线的厚厚的玻璃直接看到放射性物质,并利用机械手进行处理。而且,不需要穿防护服等装备。

核污染

核污染治理

主要事件

2011年:

2011年:

3月15日到16日之间,福岛核电站的西北地区遭受了高浓度核污染。

3月17日:利用直升机和混凝土泵车,开始向乏燃料池注水。

3月23日:核安全委员会首次公布了用"SPEEDI"算出的福岛核电站周边累积辐射剂量等的预测。

3月24日:3名救援人员暴露在3号机组涡轮机房地下的高放射性积水中。

4月2日:高放射性污水在2号机组取水口附近流入大海。

6月14日:回收和净化机房地下的污水,用来冷却反应堆的循环冷却注水系统开始运转。

12月16日:日本政府宣布福岛核电站进入"冷停堆状态"。

12月21日:东京电力公布1~4号机组的报废时间表(中长期路线图)。

2012年:

4月2日:福岛核电站1~4号机组在法律上正式报废。

4月2日:福岛核电站1~4号机组在法律上正式报废。

4月17日:开始建造4号机组防护罩,以便从乏燃料池取出核燃料。

2013年

3月30日:能够去除62种放射性物质的污水处理设备"多核素去除设备"(ALPS)开始试运转。

9月26日:日本政府出台核污水治理基本方针。

11月18日:开始转移4号机组乏燃料池里存放的核燃料。

2014年:

1月31日:5号和6号机组在法律上正式报废。

地震4天后 核能外泄

大量放射性物质向西北方向扩散,引发最严重的核污染

1号和3号机组相继发生氢气爆炸,导致核蒸汽泄漏。此外,2号机组冒出白烟,导致含有大量放射性气体和微粒的空气团(放射性烟羽,Plume)从反应堆内泄漏到外部。检测数据表明,大约90%的核污染是在3月31日之前泄漏的。

由于日本3月份的风向以偏西风为主,从西吹向东,因此,大部分的放射性烟羽都随风飘向了太平洋方向,随后上升到高空,1周后扩散到了整个北半球。

核污染随风经多条路径不断扩散,沉积在地面

在靠近陆地的一侧,从日本千叶县西部到岩手县南部的广大地区都检测到了放射性物质集中沉积的区域(热点,Hotspot)。监测发现,放射性烟羽保持着一定的形态随风经多条路径扩散到各地(参照右页)。在扩散过程中,地面附近的放射性物质因重力或扩散沉降到地面上,高空的放射性物质则随着雨雪或雾沉降到地面。

而且,日本在这一时期有时会刮东北风,导致飘向太平洋方向的一部分放射性烟羽又随风飘回了日本。因此,除了从福岛核电站直接向外扩散的路径之外,在多条路径上都形成了"热点"。

调查表明,最严重的核泄漏发生在3月14日晚上到16日之间,飘向了福岛核电站的西北方向,后来随雨雪沉降到了地面。万幸的是,在大量核外泄之前的3月12日18时25分(文中详细时间为日本东京时间),日本首相发布命令,要求距离核电站方圆20公里以内的所有居民撤离,并在15日11时0分,要求方圆20~30公里以内的所有居民在室内避险。不过,政府自始至终都未发布命令,要求大家不要前往西北方向避险。

从3月11日17时左右开始,日本核安全委员会利用SPEEDI(环境应急剂量信息预测系统,System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information)网络系统对核电站附近的放射性物质浓度和照射剂量进行即时评估,但是,在3月23日才迟迟公布了评估结果。尽管事先也预测到核辐射将向西北方向扩散,但是由于其不确定性,所以并未采取什么措施。现在只能遗憾地说,如果各地政府和居民当时能根据评估结果迅速采取避险措施的话,避险工作将会更加有效、顺利。

附件: