技术

都灵裹尸布

地球诞生、恐龙灭绝等事件无人亲眼目睹,但人们怎么会知道它们发生的年代呢?

在科学领域,了解过去事件发生的年代至关重要。例如,如果不知道地球是何时诞生的,就不能算是了解地球吧。过去的事件发生在哪个年代?挖掘出来的化石又形成于多少年前?这是如何推算的呢?想想的确很神奇。下面我们将介绍几种"年代测定"的方法,这也是支撑科学研究的根基。

翻译/孙翠翠

艾萨克·牛顿发表关于"牛顿力学"的《原理》(自然哲学的数学原理)是在1687年;克里斯托弗·哥伦布发现美国大陆是在1492年。人们之所以能够得知这些事件的年代,多亏了当时文献资料的记载。

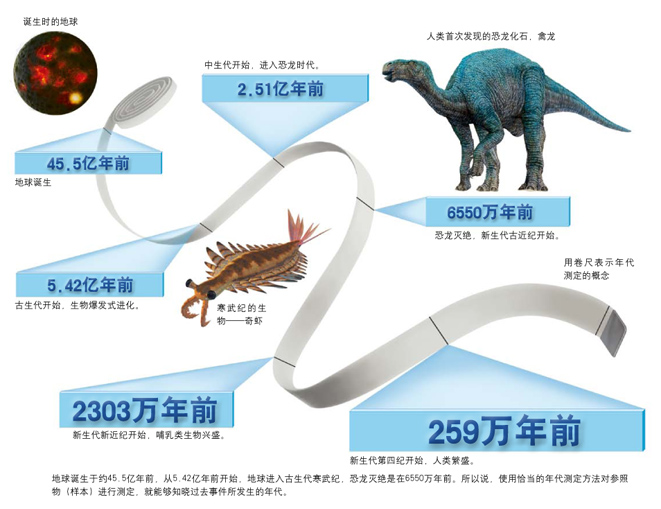

那么,恐龙是何时灭绝的呢?地球诞生又发生在多少年前?那时候还没有人类,当然也就不会存在任何文献资料。尽管如此,人们还是推算出了恐龙灭绝的时间大约在6550万年前,地球诞生在45.5亿年前左右。这简直就像是魔法!

了解过去事件发生的年代,对科学研究至关重要。然而,仅仅测定地球诞生年龄这一项,人类也是几经周折方才确定。

19世纪,地质学家们根据沉积物形成的"地层"厚度及其堆积速度,估算出了地球的年龄。但结果差别极大,从数千万年到10亿年以上。另外,英国物理学家威廉·汤姆孙(通常被称为开尔文勋爵,1824~1907)通过计算从地球诞生时的熔融状态冷却到如今的状态所花费的时间得出,地球年龄不足1亿年。汤姆孙曾在热力学和电磁学方面获得了许多研究成果,但关于地球年龄的研究没能得出相对正确的结果。

导致汤姆孙结论错误的原因在于,原子"放射性衰变"会在地球内部产生热能,从而延缓了地球冷却凝固的时间,这在当时无从知晓。那么,放射性衰变又是怎样发生的呢?

利用"放射性衰变"测定地球形成的年代

作为物质的基本单位,原子的中心有一个由"质子"和"中子"组成的"原子核"。根据种类不同,有一部分原子核结构不稳定,会转变为其他种类的原子核,这一现象叫做放射性衰变。原子衰变时会产生大量热能,所以延长了地球的冷却时间。

原子的性质(元素的种类)是由内部所包含的质子数量来决定的,如碳元素是质子数为6的原子。虽然是相同的元素,但中子的数量并非完全相同。以碳元素为例,除了6个质子和6个中子的"碳12"(12C)之外,还有6个质子和8个中子的"碳14"(14C)等,这类原子被称为"同位素"。而此处出现的12和14等数字被称为"质量数",即质子和中子的数量和。

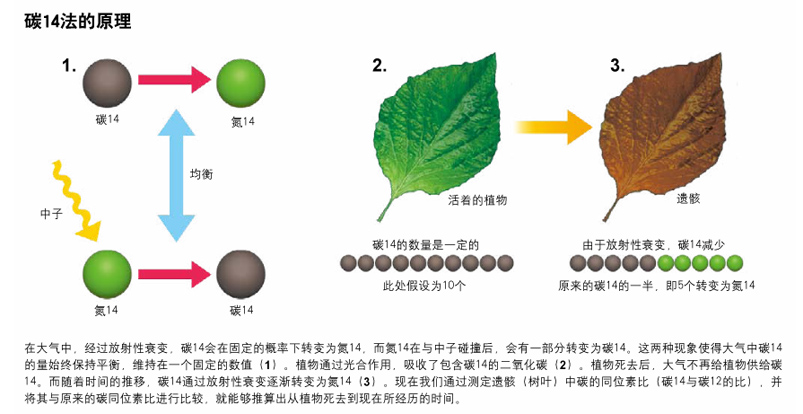

碳12是稳定型原子,而碳14不稳定,有时会发生放射性衰变,变为氮14。放射性衰变发生的概率根据放射性同位素的种类不同而不同,但无论在何时何地,同种放射性同位素发生放射性衰变的概率是固定的。本文介绍的"放射性年代测定"法所依据的就是原子的这一性质。

某种放射性同位素发生放射性衰变,其原子个数减少至原来数量的一半所需的时间,叫做"半衰期"。例如,碳14的半衰期约为5730年,某物质中所包含的碳14,其原子个数在第一个5730年后会变为原来的一半,在第二个5730年会再减少一半,即变成原来的1/4。另外,根据放射性同位素的种类不同,半衰期的值也会有很大差别。

如果我们知道某种样品(生物遗骸、岩石、矿物质等)放射性同位素原来的原子数量,然后测定出现在减少到了百分之多少,根据其半衰期的值,就可以推算出该样品形成的年代。例如,在某样品中,碳14的原子数量已变为原来的25%,那该样品已经历了碳14半衰期5730年两倍的时间,即1.146万年。这就是放射性年代测定的基本原理。然而,要确定"原来的数量"并非易事,这是放射性年代测定的关键所在。

附件: