健康

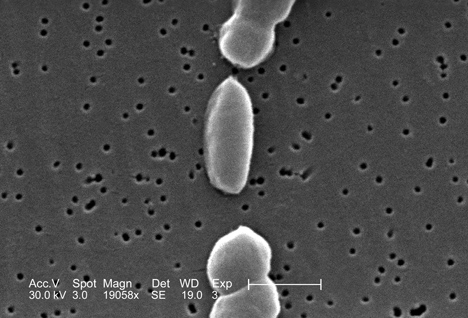

副溶血性弧菌

有一种说法,河鲜生吃容易得寄生虫病,而生吃海鲜则不必担心。真是这样吗?

撰文/赵燕枫

有一种流传已久的说法,大伙可能都听说过:"不要生吃河鲜,里头有寄生虫;海鲜没什么关系,可以生吃。"

为什么这么说呢?有人解释说,海水盐度高(约3.5%),能消毒,所以也不长寄生虫——不信你看,吃了淡水里的钉螺会得血吸虫病,啥时候听说吃了海鲜得寄生虫病的?所以啊,海鲜可以生吃。

看来,"河鲜不能生吃"大家还是比较有共识的。那么,海鲜到底能不能生吃呢?

先说寄生虫

海水盐度3.5%,没错。这个浓度能消毒?显然不对。海水真要像碘酒那样能消毒的话,海洋微生物首先就得死绝了,食物链也就断了,哪儿还变得出更高级的海洋生物呢?所以,"海水能消毒"这个说法本身就不靠谱。

既然海水消不了毒,"海鲜里没有寄生虫"这个说法还站得住脚吗?其实,根本不用纠缠"海水消毒与有没有寄生虫"之间本就够乱的逻辑关系,因为还有一种更简单的办法,那就是看一看海鲜里头到底有没有寄生虫。

答案很清楚:有,而且很多。

不信,咱们随手一列就是一大堆:隐鞭虫、车轮虫、隐核虫、眉纤毛虫、本尼登虫、瓣体虫……等等。实际上,我国海水养殖产业面对的麻烦之一就是病害,而寄生虫病正是病害中的一种。

有人说了,寄生虫这东西挑宿主、挑环境,不是在哪里都能存活的,吃到人肚子里就死掉了、被消化了,谈不上有什么危害。

这话对吗?

应该说,有一定道理。但凡事都不绝对,反例也是现成的。

《科学世界》2014年第5期"寄生虫的离奇生活"一文中,介绍过一类叫"异尖线虫"的寄生虫。它的幼虫一般寄生在青花鱼、鲑鱼、乌贼等海洋动物的肝脏、消化道或肌肉中,人吃了以后就可能感染。有报告显示,多达27个国家报告过异尖线虫的人感染病例。其中,日本人酷爱生吃鱼肉,发病也最多,每年可达数千例。

那么,我国的海鱼会有寄生虫吗?

答案一点都不乐观。有研究显示,从2005年到2006年,在山东烟台某渔港分四次购买的94种共930条新鲜海鱼中,共检出了寄生虫幼虫24045条,平均每条带虫25.9条。更要命的是,这些寄生虫全都是可以感染人的异尖线虫。

看了这个,你还敢生吃海鱼吗?

有人说,那我吃海虾!它不是鱼,总没问题了吧?那也不一定。

原来,还真有一种寄生虫,能感染海虾,再传给吃虾的人。它就是微孢子虫(microsporidium),有一千多种,全是专性细胞内寄生原虫。它不仅可以通过陆生动物(兔、鸽),也可以通过很多海洋动物传给人类,比如海虾、鳗鱼等。进入人体后,它们一般寄生于空肠和十二指肠内,感染后的最常见症状就是慢性腹泻。

看起来,寄生虫还真是横在"生吃海鲜"面前的拦路虎啊。

别急,拦路虎还不只这一头。

再说致病菌

陆地上的常见致病菌,诸如金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、幽门螺杆菌等等,大家多少都有耳闻。但是对于海鲜里的致病菌,很多人就不太清楚了。

1950年,日本大阪爆发了一次集体食物中毒事件,共有272人中毒,其中20人死亡。事件的罪魁祸首,就是青花鱼干中的副溶血性弧菌(V.parahaemolyticus)。你大概想不到,它与人们谈之色变的霍乱弧菌居然是堂兄弟,都属于弧菌属(Vibrio)。就嗜盐性而论,霍乱弧菌还好,副溶血弧菌则是"无盐不欢",最适宜的盐度又恰好与海水相同。于是,在近海的海水、海底沉积物及海蜇、海鱼、海虾、海贝等海产品中,处处都能发现这种致病菌的踪影。人被感染后,临床表现也与霍乱近似,都是以腹痛、腹泻、呕吐等消化道症状为主。那么,人是怎么被感染的呢?不用怀疑,最大的可能就是"没有把海鲜做熟"或者"干脆就是生吃的",因为在90℃的环境下,这种病菌只要1分钟就会被杀灭得干干净净而不再有毒力。多煮一会儿很难吗?你肯定觉得不难。但你大概想不到,就这么容易的事,很多人还就是做不到,结果让它高居我国大陆沿海地区食物中毒病原菌"排行榜"的冠军位置。看来,很多人的饮食习惯确实有必要改改了。

顺便说一句,霍乱弧菌及另一个近亲"创伤弧菌"也是海鲜里的常客。

总之,致病菌是"生吃海鲜"面前的第二只拦路虎。

附件: