健康

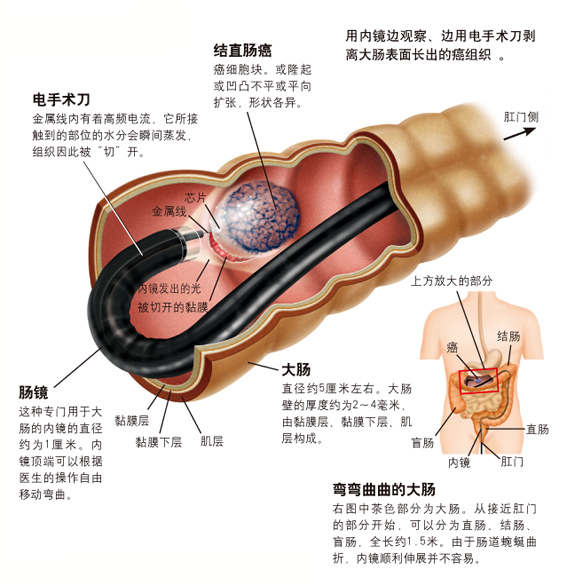

结直肠癌可以分为直肠癌和结肠癌,在中国是很常见的恶性肿瘤。在病变早期,可以通过内镜手术切除。现在,我们就来为大家介绍"内镜黏膜下剥离术",它可以从只有4毫米厚的

大肠壁中剥离癌组织。

编译/曹曼 赵燕枫

俗称"大肠癌"的结直肠癌(carcinoma of colon and rectum),其实是很常见的恶性肿瘤。2001年中国的一项统计显示,在全部恶性肿瘤中,结直肠癌的发病率位居第3,并呈逐年上升的趋势;在恶性肿瘤致死的总数中,结直肠癌则排名第5。它包括结肠癌和直肠癌,中国患者以直肠癌为多(西方人则以结肠癌为多),发病率一直较为稳定;但近几十年来,结肠癌的发病率出现了较快的上升势头。

对于结直肠癌来说,目前国际上公认的分期标准是2010年修改的国际抗癌联盟(UICC)和美国肿瘤联合会(AJCC)联合制定的TNM分期(第七版)。其中,T、N、M分别指代"原发肿瘤的发展情况"、"区域淋巴结的涉及情况"和"癌细胞的远处转移情况",各自分为若干级,请见表1。

根据病人的临床表现,可以分别确定T、N、M的级别。将这些级别组合后,就可以确定结直肠癌的TNM分期,请见表2。

目前,结直肠癌的最有效疗法还是手术。施行根治性切除术后,5年生存率相对较高(结肠癌一般为60%~80%,直肠癌一般为50%~70%),而如果能抢在I期即行手术的话,这个比率甚至可以升至90%以上(0期时更高达100%);但如果拖延至已有远方转移的IV期,则将骤降至不足5%。

一次性切除超过2厘米大的癌组织

相对于需要打开腹腔才能实施手术的传统方式,在内镜下直接进行手术的创伤更小、病人痛苦也更轻,非常适于早期肿瘤的治疗,因此很快得到了推广和普及。结直肠癌的内镜治疗可以分为套圈切除、黏膜切除和经肛门内镜显微手术等三大类,本文介绍的"内镜黏膜下剥离术"(endoscopic submucosal dissection,ESD)即属于其中的"黏膜切除"。

医生在施行ESD时,只要通过短小的电手术刀将病变部位及附近的组织一点点切开,并将癌组织从肠壁剥离下来即可(上图)。

内镜是一种特殊的医疗器械,前端带有超小型透镜探头,可以根据医生的指令自如地前进、后退或任意地弯曲。当它从口或肛门插入体内并前行到适当的位置后,医生就可以在屏幕上直接观察到病人胃肠道内部的情况了。内镜的管道是中空的,由此可以穿入和换用各种功能不同的医疗器具,便于医生探查、采集组织(用于后续的病理检查)及进行各种手术等。

在过去的内镜手术中,使用"圈套器"的方法是主流。用金属圈套住隆起的癌细胞块,通上高频电流后就可以从根部将癌组织一次性切除了。但是,电刀圈的直径为2~3厘米,更大的癌组织就无法一次切除,只能分成几次才能完成。这样一来,就无法保证彻底清除癌组织,因此会有10%~20%的几率复发。

为了解决这个问题,20世纪90年代后期,日本开发出了ESD。即使是直径超过2厘米的癌组织,也可以通过ESD实现一次性切除,而由于切除不完全导致的复发风险几乎为零。

起初,是为了治疗胃癌才开发出了ESD。由于胃壁比较厚(约7毫米),电手术刀不慎穿透胃壁的危险性较小。后来,随着手术器具的不断改进,现在即使在壁较薄的食道或大肠(约2~4毫米)内,也一样可以进行手术了。

"过度"手术减少了2成

大肠壁最内层(贴近肠内)是黏膜层,向外依次是黏膜下层和肌层。癌变一般最早发生在黏膜层,并逐渐向黏膜下层及肌层扩散(浸润),不久就会侵入血管,并扩散到其他器官(转移)。

ESD可以治疗的结直肠癌,仅限于Tis期和一部分T1期癌。具体来说,就是癌变还停留在黏膜层或黏膜下层的上1/3以内,没有淋巴结转移风险。所以,在做ESD治疗之前,要严格评估癌的浸润深度。

由于ESD可以切除2厘米以上的结直肠癌,日本国立癌症研究中心中央医院内镜中心的斋藤丰中心长说:"过去需要做开腹手术的患者中,有2成左右用对身体负担较小的内镜手术就可以解决问题了。拿结直肠癌来说,现在内镜治疗中约1/4用的都是ESD。"

附件: