环境

捕集二氧化碳并封存到地下的"CCS"技术,能否成为救世主?

2014年4月13日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了第五次评估报告的第三工作组报告。报告指出,为了将到2100年为止的气温上升幅度控制在超出工业革命前2℃之内,到2050年必须将全球的温室气体年排放量削减为2010年的40%~70%。这样的目标能否实现?关键在于其中一项称为"碳捕集与封存"(CCS)的技术。

温室气体是什么?IPCC又是什么

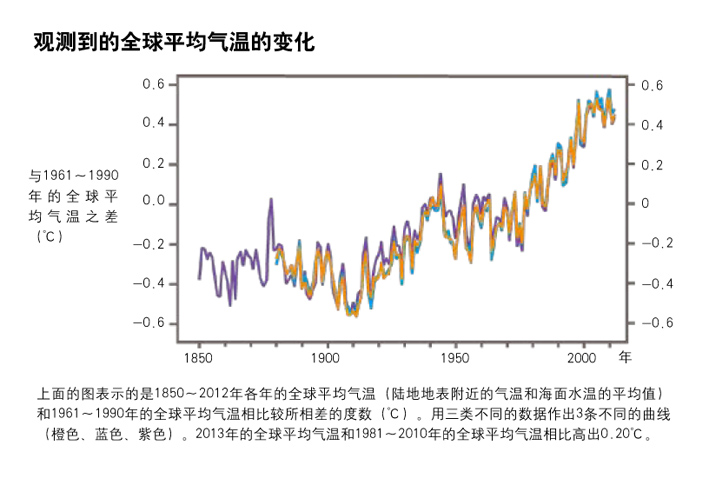

"全球变暖"是指1900年以后,地球的平均气温不断急剧上升的问题。气温上升的剧烈程度是人类历史上前所未有的。

特别是20世纪中叶之后发生的全球变暖,人们认为原因正是由人类活动排放的"温室气体"。所谓的温室气体,是指二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)和氟氯烃等气体。这些气体吸收了本该从地表发射到宇宙中去的红外线,如同温室一般,加热着地球。

1988年,在全世界对全球变暖的危机感升级的热潮中,世界气象组织和联合国环境规划署设立了IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change,政府间气候变化专门委员会)。IPCC是一个专门评价研究者发表的有关全球变暖等气候变化的研究成果,整理《评估报告》的国际性组织。

在此之前IPCC已整理并发布了4次评估报告。即1990年的第1次评估报告,1995年的第2次评估报告,2003年的第3次评估报告和2007年的第4次评估报告。最近,从2013年到2014年,又分阶段发布了第5次评估报告。

全球平均气温的上升幅度超过3℃时,有大规模海平面上升之忧

把全球平均气温的上升幅度控制在超出工业革命前2℃之内的目标,是2009年12月的"气候变化框架公约第15次缔约方会议"达成的共识。2007年公布的第4次评估报告是这个国际条约制定的依据。

2013年发布的第5次评估报告对信息进行了更新,即在第4次评估报告的基础上附加了最新研究成果。在此,让我们重温一下2013年9月27日发布的第5次评估报告的第一工作组报告和2014年3月31日发布的第5次评估报告的第二工作组报告的要点。

第一工作组报告给出了一个结论,那就是根据观测事实,全球变暖是毋庸置疑的。地球的平均气温在1880~2012年之间上升了0.85℃(准确率为90%,误差范围为0.65~1.06℃)。

关于全球变暖的原因,20世纪后期观测到的全球变暖的主要原因是人类活动的可能性非常高(准确率为95%~100%)。报告还指出,到2011年,对全球变暖效应贡献最大的就是从18世纪工业化以来由于人类的活动所排放的二氧化碳。

第二工作组报告(关于气候变化的影响、适应、脆弱性)中,目前所观测到的气候变化的影响是:对水资源的影响、生物栖息区域的变化、对农作物的影响等等。人们所担心的未来将会发生的气候变化的影响是:风暴潮、洪水、干旱等灾害给大都市地区造成的饥馑等等。

全球的平均气温如果比1986~2005年上升1℃,生态圈可能遭受重大影响的地区就会增多,热浪、极端降水、洪水等造成灾害的危险性也会增大。上升2℃的话,适应性有限的北极生态系统、珊瑚礁等处的物种将遭受高危威胁。上升3℃的话,据推测,冰川将消失,可能会导致大规模的海平面上升。

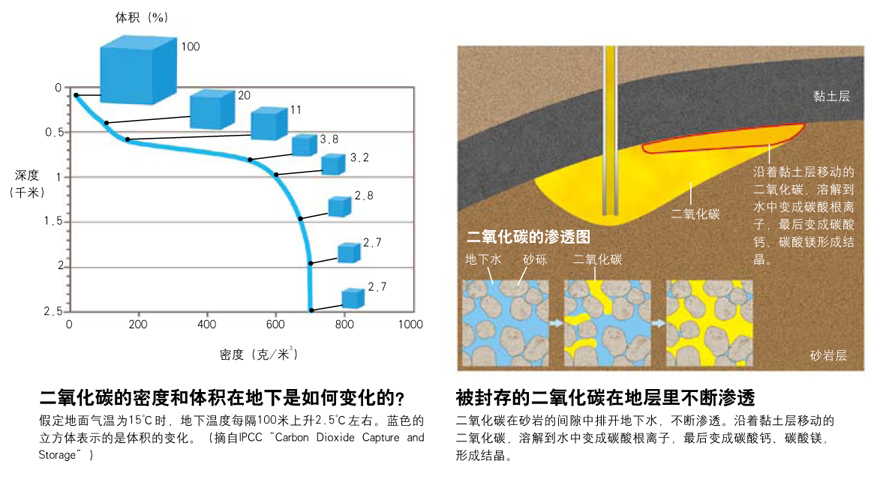

二氧化碳的捕集和封存是关键

那么,是否有可能将到2050年为止的温室气体年排放量削减超过40%呢?第三工作组报告中指出,到2050年为止的"零碳能源"以及"低碳能源"的供给比例将必须提高到2010年的3~4倍。零碳能源就是可再生能源(太阳能、风电、水电等)和核能※2等不排放二氧化碳的能源。低碳能源就是指排放二氧化碳少的能源,配备有CCS系统的化学能源、生物能源等。

接下来,我们详细介绍作为削减二氧化碳排放的关键的"CCS"技术。

附件: