环境

实践10号返回式卫星

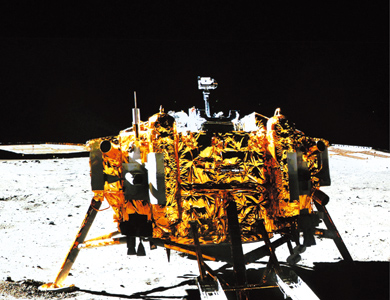

嫦娥三号成功登陆月球

吴季:国家空间科学中心研究员

近年来,我国载人航天、探月工程成绩骄人。然而,长期以来"重技术、轻科学"的态度,造成了我国"既是航天大国,又是空间科学小国"的尴尬现状。空间科学是航天技术和应用发展的基石,有着"牵一发而动全身"的地位。应该如何改变中国空间科学研究的现状呢?就此,

本刊采访了国家空间科学中心的吴季研究员。

记者/闫凯

吴季, 中国科学院国家空间科学中心主任、中国空间科学学会副理事长、国际空间研究委员会(COSPAR)副主席,长期从事空间微波遥感技术研究和空间探测技术研究。曾任我国地球空间双星探测计划卫星有效载荷与应用系统总设计和总指挥,探月工程的嫦娥一号、二号、三号探测器有效载荷总指挥,中俄联合探测火星计划"萤火一号"科学实验卫星科学应用首席科学家。 摄影/闫凯

科学世界:近年来,我国取得的航天成就举世瞩目,诸如"长征火箭"、"神舟飞船"、"嫦娥"和"天宫"等名词更是尽人皆知。那么,为什么还有人认为我国空间科学"发展缓慢"呢?

吴季:所谓空间科学,是利用卫星或其他空间平台,比如载人飞行器,开展天文、物理、化学、生命等自然现象及其规律的研究,是高度综合与交叉性的前沿科学领域。由于需要到地球大气层外的空间开展研究,所以必须和各领域的技术相结合,并依托航天技术的发展。你提到的"长征火箭"、"神舟飞船"等属于空间技术的范畴,目前,我国已经是空间技术大国了,但与此同时,空间科学还比较落后。

分析起来,这里有几个原因。首先,对国家来说,空间科学研究的"优先级"不够高。我国是发展中国家,在航天技术发展初期,主要是由国防需求驱动的,有限的经费主要用于国防急需和应用卫星,比如侦察、天气预报、资源考察、通信以及后来发展的导航卫星等,空间科学的需求还排不上队。其次,空间科学属于基础学科,而不是应用学科,难以获得航天任务的"青睐"。我国航天任务的发展是以应用目的驱动的,财政预算的渠道主要来自于应用部门,而应用部门没有开展基础科学研究的职责,从而也就不会批准任何单纯以科学研究为目标的卫星计划,仅能在应用卫星计划中提供搭载一些探测器的机会。这种情况持续多年,直到近期才有了变化。第三,由于以上原因,学界长期缺乏自己的科学卫星数据,导致空间科学整体上比较落后。我们知道,科学卫星的数据,通常在卫星运行一两年后就会对公众和合作者开放,因此我国科学家可以利用国外科学卫星的数据来开展一些研究工作。即便如此,我们也不难想象,这种"寄人篱下"的研究工作是很难做出一流水平的。

科学世界:在大家习惯问"搞这些有什么用"的今天,偏重于基础的空间科学研究好像是一件"奢侈品"。它的必要性在哪里?它与空间技术是什么关系?

吴季:科学研究,特别是基础性的科学研究,都没有直接的经济效益,但绝对不是奢侈品。这是因为,它产生的效益虽然暂时看不到,但影响一定是非常深远的。举一个例子,牛顿在发现万有引力的时候,无论如何也不会想到,未来人类可以利用这个万有引力原理,在太阳系中借助天体之间的引力自由地飞行。

我国如果想成为真正的大国,自立于世界民族之林,就绝对不能只考虑眼前的利益,而要为人类做出中华民族应做的贡献。只有这样,我们才能受到世界人民的真正尊重。过去,在我们国家经济发展的初期,"把有限的经费用于急需"的做法是必要的。但现在情况已经不同了,我国在科研领域的投入总量已经很大了。那么,如何让这些钱更好地发挥作用呢?这就需要在继续发展现有各种科研活动的同时,选择一些意义重大的科学前沿领域和"必须争夺"的关键学科,予以重点扶持。而空间科学,恰恰就是这样一个起步相对较晚、并且其重要意义尚未被决策层充分认识的科学领域。

附件: