发现

红外线天文卫星将揭开宇宙的面纱

红外线是波长比可见光更长的电磁波,肉眼无法看见。利用红外线假彩色图片,可以清楚地看到可见光波段所无法显示的、被尘埃遮蔽的宇宙空间。下面我们就围绕NASA的斯皮策空间望远镜拍摄到的最新画面,介绍红外线天文卫星的观测成果。

图/NASA(美国宇航局) ESO(欧洲南天天文台)

ESA(欧洲空间局) JAXA(日本宇宙航空研究开发机构)

翻译/栾美群

关于观测波长

本文中未作特殊说明的照片,是以波长分别为3.6、4.5和12微米(微米是一百万分之一米)的红外线观测宇宙空间,并将曝光数据按顺序导入蓝、绿、红色通道后合成的假彩色图。波长越短,表示观测对象的温度越高。蓝色和绿色主要对应恒星释放出来的红外线,而红色主要对应来自尘埃的红外线。波长为3.6、4.5微米的观测数据,是用"斯皮策空间望远镜"(Spitzer Space Telescope,SST)生成的;而波长为12微米的观测数据,则是用NASA的"宽视场红外巡天探测卫星"(WISE)生成的。

仙后座区域内恒星的诞生现场

恒星的诞生和死亡互相重合

照片展示的是仙后座区域内恒星的诞生现场,是被称作"W3"的区域的一部分。映成粉红色的区域即是尘埃释放出来的红外线。而尘埃和气体比较浓密的区域,则是恒星诞生的"摇篮"。由于受到诞生于其中的大质量的恒星集团的影响,尘埃温度升高而释放出了红外线。

在照片中还可以看到绿色的条纹状结构。这或许就是延伸范围非常广泛的"超新星遗迹"(比太阳还要重很多的恒星爆炸后的残骸)的气体分子在受到冲击波的影响后所发出来的光。

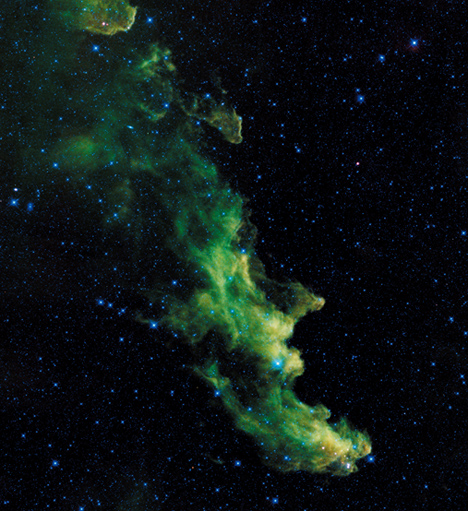

IC2118的恒星形成区域就像是女巫的侧脸

巫女的侧脸

照片展示的是在参宿七(猎户座β)附近,被称作"IC2118"的恒星形成区域。这张照片是在WISE的观测下,将波长为3.4、4.6、12和22微米的红外线曝光数据,分别导入蓝、浅蓝、绿、红色通道而合成的。

在右侧,照片范围之外非常遥远的地方,由于存在着大质量的恒星,受其强烈的光照和恒星风(气体的流动)的影响,尘埃被吹往照片左侧的方向。猛一看,它很像是向右侧发出悲鸣的巫女的侧脸。其中,黄色部分应该是恒星正在形成的地方。

船底座η(Eta Carinae)它是银河系中特别重的一颗恒星

船底座η(Eta Carinae)它是银河系中特别重的一颗恒星

超大的恒星剧烈地扰乱着星云

照片中心是"船底座////η"(Eta Carinae),它是银河系中特别重的一颗星。照片中的红色部分表示尘埃,绿色部分表示高温发光的气体。

船底座////η的质量是太阳的100倍以上,由于它快速地消耗着核燃料,发光的明亮程度更是在太阳的100万倍以上。它释放的强大能量会破坏周围尘埃的微粒。另外,它周围的物质除了密度较高的部分能够存留以外,其他的便会被吹散,并形成角一样的结构(箭头所示的地方等等)。在这里面,也将会诞生新的恒星。

这张照片,是SST以波长为3.6、4.5、8.0微米的红外线观测数据合成的。

附件: