发现

王中林 教授、博士

脚踏式发电走路也能发电!

中国科学院北京纳米能源与系统研究所的首席科学家王中林院士带领的研究团队,成功研发了"摩擦纳米发电机"这一新能源技术。这种全新的能源供给方式,可以随时随地利用我们身边看似"闲散"的能量,转化为有效的电能输出,驱动电子设备工作。可以说,一举一动皆可发电。

简介:

王中林 教授、博士,是国际纳米科技领域具有重要学术影响的科学家。他在电子显微学和纳米科学方面有多项国际重要影响力的研究成果,其中包括透射显微镜中纳米材料的力学和电学性能的原位测量技术、纳米氧化锌的生长和控制、纳米发电机、压电电子学、自驱动传感等。现为中科院北京纳米能源与系统研究所所长、首席科学家,美国佐治亚理工学院终身校董讲席教授,中科院外籍院士和欧洲科学院院士。

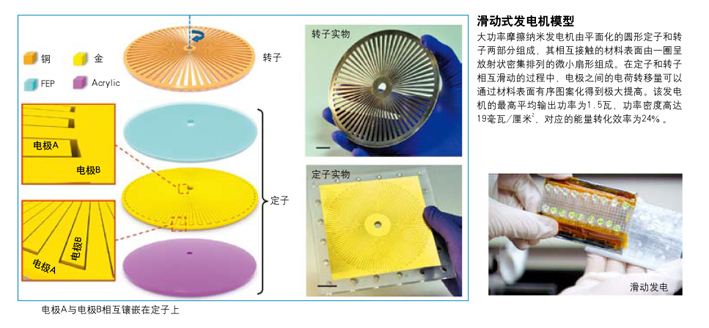

摩擦纳米发电机是由中国科学院北京纳米能源与系统研究所和美国佐治亚理工学院共同参与的科研团队,在王中林教授的带领下研制和设计的。摩擦纳米发电机与传统的电磁感应式发电机的原理完全不同。摩擦纳米发电机不需要用巨大而沉重的磁铁和金属线圈,它利用摩擦起电和静电感应效应的耦合,同时配合薄层式电极的设计,实现了电流的有效输出。发电薄膜之间的间距只有0.7毫米。这些发电机可以做成小方块,呈阵列式地堆积在一起。因为这种发电机采集的是"不规则"的能量,所以要经过整流、储存起来才能恒定地输出使用。

这种发电机主要由有机材料和常见金属构成,而且用量极少,成本很低,适合大规模产业化推广,为大范围地收集机械能提供了全新的思路。摩擦纳米发电机从发电原理上来讲,不需要纳米材料,但是经过特殊加工的纳米材料可以将发电效率提升千百倍,因为纳米材料可以增加摩擦接触面的表面积。

摩擦纳米发电机可以做成透明、柔软的薄膜。小小的一片发电薄膜,可以发出3瓦的电能。单位面积的功率密度可高达1200瓦/米2(W/m2)。

什么是摩擦起电?

摩擦起电效应是我们在生活中最常见的一种现象。比如在干燥的冬季,两个人握手的瞬间会感受到静电。用塑料梳子梳头时,头发会带静电,然后变得四散开来。人们在走路时,鞋子上也会带电。在夏天,强烈的大气对流运动,驱使冰晶、水滴等粒子互相摩擦,会在云层中积累电荷,发生击穿时,可以形成耀眼的闪电。

摩擦起电并不是产生了电子,而是电子从一个物体转移到另一个物体上,从而使两个物体带上了等量的异种电荷。人们在实验中规定,用丝绸与玻璃棒摩擦时,玻璃棒所带的电荷为正电荷,丝绸所带的电荷为负电荷。用毛皮与橡胶棒摩擦时,橡胶棒所带的电荷为负电荷,毛皮所带的电荷为正电荷。

尽管每个人很早就知道了摩擦起电效应,但是,对摩擦起电效应机制的科学解释仍然非常贫乏。如何在日常生活中收集和利用这种电能,一直是个无解的难题。你用手指和一张纸轻轻接触的瞬间,就有一部分电子发生了转移,使二者分别带上了电荷。这是为什么呢?

有的学说认为,这是因为两种接触材料表面的功函数※不同,有的能级有差异,所以电子可以互相转移。但后来有科学家做实验发现,用两种同样的材料接触时,照样会发生电子的转移。既然用了同样的材料,那么它们的表面功函数应该是一样的,按照原有的理论,这种情况下是不应该发生电子转移的。

王中林教授说:"虽然世界上对摩擦起电的科学机制还没有完全搞清楚,但是这个现象是客观存在的,我们研制的摩擦纳米发电机就是利用了这个效应。摩擦起电效应与物体表面的状态、粗糙程度、晶体的界面等因素有非常密切的关系。我们发现,随着摩擦次数的增多,物体上转移的电子数量会趋向饱和,限制在空气中的击穿电场以下。"

纳米发电

一个"错误"引起的发现

王中林教授带领的科研团队,二十多年来一直从事压电材料的研究。压电材料是一种具有压电效应的材料,当有压力作用时,材料的两端发生极化,分别带上了正负电荷,就会产生电压。当时,研究团队以这类材料作为研究对象,探究如何把机械能转化为电能。

根据该团队的研究,一般情况下,压电材料的输出电压只有1~2伏(V)。有一天,研究团队中的一个学生做的实验结果,竟达到了3~5V。这个结果比以往的实验提高了好几倍,所有人都感到很奇怪。

根据多年的研究经验,王中林教授也不敢相信这个结果。于是,他向这名学生询问实验的详细情况。令他同样感到意外的是,这名学生原先也没有研究过压电材料。因为他对压电效应感到好奇,所以就做了实验。

毕竟实验结果出现了如此大的变化,出于谨慎,王中林教授让这位学生把同样的实验重复做20遍,想看看这种产生高电压的现象会不会再次出现。这名学生重新做了20遍实验后发现,在5次实验中,依然出现了这个现象。王中林教授感到更纳闷了。因为实验团队使用的都是同样的样品,同样的实验方法,为什么有的样品输出电压和以前没什么变化,有的却变化很大呢?为了排除人为因素的影响,他又让这名学生重复做了20遍实验。最终结果是,仍然有数次实验中出现了高电压。

问题究竟出在哪里呢?王中林教授让学生把实验样品一个个切开,希望检查一下在材料内部到底发生了什么。对比之后发现,在输出电压高的压电材料里面,有个小小的缝隙。如果按照传统的理论分析,实验材料里出现缝隙,属于材料自身的缺陷,理应输出较低的电压。目前能发现的最大的区别,就在于这条缝隙了。那么,这个缝隙到底起了什么作用呢?

接着,研究团队更换了实验材料和实验方法。对不同的实验材料和方法重新进行排列组合,希望找到其中到底有什么规律。前后共花了6个月时间。最后终于明白,存在于压电材料里的缝隙中发生了接触起电现象。接触起电产生的电荷导致了材料中的高电压。

接触起电其实就是摩擦起电。我们平时认为摩擦才能起电,只是因为在摩擦的时候,会提高两个材料接触的次数和频率,电荷增加得比较明显。

对于摩擦纳米发电机的最初发现和研究过程,王中林教授表示:"我们在研究压电材料的道路上,找到了一个发电效率更佳的研究方向。如果当初不是研究压电效应,我们可能也找不到这个领域。我认为,新发现不是有意寻找的。在长期研究的过程中,也就是在寻找目标的道路上,如果突然发现到某个方法得到的效果更好,关键要看是否能抓住这个瞬间。如果抓住了,可能就是个大发现。"

附件: